الأمن المائي في اليمن

الواقع والتحديات المستقبلية

يتناول هذا البحث واقع الأمن المائي في اليمن؛ سعيًا لتحقيق أهداف رئيسة تتمثل في تحليل مؤشرات هذا الواقع، وتحديد أسباب ندرة المياه الحادة، واستشراف التحديات المستقبلية المرتبطة به. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي الكمي.

أظهرت النتائج تدنيًا شديدًا في مستوى الأمن المائي في اليمن، وفقًا للمعايير العالمية، مما يعكس هشاشة الوضع المائي في مختلف أبعاده، كما تبيّن أن أزمة المياه في اليمن مركّبة، وتشمل ثلاثة أبعاد رئيسة: ندرة مادية ناجمة عن محدودية الموارد، وندرة اقتصادية ومجتمعية بسبب ضعف القدرة على استثمارها، وندرة مؤسساتية تعود إلى القصور في الإدارة والسياسات المائية.

أما مستقبل الأمن المائي في اليمن فيواجه تحديات متصاعدة تتعلق بضرورة التكيف مع تراجع الإمدادات المائية وتأثيراتها في الطلب، إضافة إلى الحاجة إلى إصلاحات قانونية وسياسات مائية فعّالة تستجيب للمتغيرات البيئية والاقتصادية.

كلمات مفتاحية: اليمن، الأمن المائي، ندرة المياه، أزمة المياه، إدارة الموارد المائية.

Abstract

This study examines the status of water security in Yemen, aiming to analyze key indicators, identify the main causes of severe water scarcity, and explore future challenges. The research employed descriptive and quantitative statistical methodologies.

Findings reveal an extremely low level of water security in Yemen according to international standards, reflecting severe vulnerability across all dimensions. The study concludes that Yemen’s water scarcity is multifaceted comprising physical scarcity due to limited resources, economic and social scarcity stemming from weak utilization capacity, and institutional scarcity caused by inadequate water governance.

Looking ahead, Yemen faces growing challenges in adapting to declining water supplies and managing rising demand, requiring legal reforms and responsive policy frameworks to ensure sustainable water resource management.

Keywords: Yemen, Water Security, Water Scarcity, Water Crisis, Water Resources Management.

قال تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»[1]. بهذه الموعظة القرآنية البالغة التعبير، أوجز لنا رب العالمين الأهمية الحيوية والمصيرية لنعمة الماء لاستمرار الحياة على وجه الأرض من عدمها، ولذلك، تعهّد المولى عز وجل كوكب الأرض بما يكفي من المياه العذبة المختلفة: السطحية، والجوفية، وهطول الأمطار؛ من أجل استمرار الحياة في هذا الكوكب، إلى ما يشاء الله جلّ شأنه وعظمت قدرته.

بيد أن التوزيع غير العادل للموارد المائية العذبة بين الدول وبداخلها، بحكم الموقع الجغرافي، وتزايد الطلب على المياه؛ بسبب تزايد عدد السكان والتوسعات الحضرية في مختلف دول العالم، وما رافق تلك التطورات من بعض السلوكيات غير السوية من حيث التبذير والإسراف في استخدامات المياه وتلويث مصادرها، فضلًا عن تلويث البيئة والإخلال بتوازنها الطبيعي، وما نجم عن ذلك من تغيرات مناخية كارثية، قد فاقم من تلك التباينات المائية، وصعّد من وتيرة التنافس على الموارد المائية الآخذة في التناقص بين الدول وبين سكان الدولة الواحدة، وسط تزايد الصيحات المحذّرة من «نضوب المياه» في العالم.

لذلك، أصبح مصطلح «ندرة المياه» (Water Scarcity) - لا سيما منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم - مصطلحًا ذائع الصيت والأهمية عالميًا، وعلى نحو متزايد، وعلى مختلف المستويات: المحلية، والإقليمية، والدولية، بل يتصدر مختلف السياقات البحثية والفعاليات السياسية والتنموية؛ الأمر الذي سوّغ لبعضهم الحديث عن مستقبل متشائم يتربص بالعالم، تتصدره «حروب المياه» بين الدول المتشاركة في الموارد المائية العابرة للحدود (دول المنبع ودول المصب)، وذلك إشارة إلى الأهمية الحيوية والاستراتيجية للأمن المائي في حياة الدول ونموها وازدهارها وضمان أمنها القومي.

وعلى الرغم من أن اليمن لا تقع ضمن مخاطر الأزمة المائية في بُعدها الخارجي؛ لأنها تقع خارج النطاق الجغرافي لشبكة الأنهار العابرة للحدود، إلا أنها غير محصنة من شبح أزمة المياه في بُعدها الداخلي ومخاطرها المحتملة؛ إذ نجد أن اليمن، ومنذ عقود، قد ابتُليت بأزمات متعددة ومتشابكة: سياسية، واقتصادية، وإنسانية، وربما الأشد من كل تلك الأزمات وطأة، والأكثر خطورة على حاضر ومستقبل التنمية البشرية بمختلف أبعادها، هي أزمة الأمن المائي المزمنة.

فنتيجة لعقود من الاستنزاف العشوائي والجائر لموارد المياه الجوفية، وسوء الإدارة، واستمرار الحرب والصراع، والتغير المناخي، في بيئة سكانية متنامية بسرعة، وتفتقر لمصادر مياه عذبة كافية، أضحت اليمن تُصنَّف من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي الحاد، فطبقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2006م، كان معدل نصيب الفرد اليمني من المياه العذبة المتجددة يبلغ حوالي 198 مترًا مكعبًا سنويًا[2]، وقد أخذ ذلك المعدل في التدهور المتسارع في كل عام، ليصل في نهاية عام 2024م إلى حوالي 82 مترًا مكعبًا[3]، وذلك المعدل يُعد أقل بكثير من حد أو عتبة «الندرة المطلقة للمياه» المهددة للحياة، التي تبلغ 500 متر مكعب للفرد في السنة، بحسب مؤشر فالكنمارك المعترف به دوليًا، وإذا ظل الوضع القائم في قطاع المياه على ما هو عليه من تدهور، فمن المحتمل أن يستمر ذلك المعدل بالغ التدني في التدهور أكثر في كل عام، ليصل إلى حوالي 55 مترًا مكعبًا بحلول عام 2030م[4].

وفي ظل ذلك الوضع بالغ التدهور المستمر للأمن المائي في اليمن، أخذت عدد من التحذيرات - المحلية والدولية - الشديدة والمتزايدة تُطلق لتؤكد على أن حالة انعدام الأمن المائي التي وصلت إليها اليمن أصبحت - على نحو متزايد - تشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل التنمية البشرية بالنسبة لقطاع عريض ومتزايد من سكان اليمن[5]، وإذا لم يجرِ التحرك العاجل لمواجهة هذا الوضع المائي المقلق، فستستمر أزمة المياه في التفاقم الشديد، وصولًا إلى انهيار كارثي محتمل للأمن المائي في اليمن[6]؛ الأمر الذي سيضع الأمن القومي لليمن، بمختلف أبعاده: الغذائية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والسياسية، على المحك.

في ضوء المعطيات السابقة، فإن السؤال الرئيس الذي يثيره هذا البحث هو: ما واقع الأمن المائي في اليمن؟ وما أبرز التحديات المستقبلية لهذا الواقع، وسبل المعالجة اللازمة لمواجهة تلك التحديات، أو الحد منها على الأقل؟

في الواقع الإجابة عن ذلك السؤال الرئيس تقتضي أولًا الإجابة عن إطار أوسع من التساؤلات الفرعية الأخرى المرتبطة به، التي من شأنها بلورة إطار نظري لمفهوم الأمن المائي، وما يرتبط به من مفاهيم ومواضيع أخرى، ومن أبرز هذه التساؤلات:

يسعى الباحث من إجراء هذا البحث، إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تتجسد أهمية البحث في ثلاثة جوانب رئيسة: نظرية أكاديمية، وعملية سياسية، وتوعوية مجتمعية.

فمن الناحية النظرية الأكاديمية، يسهم هذا البحث في إثراء الدراسات العلمية المرتبطة بالأمن المائي في المناطق الجافة، والمتأثرة بالحرب والصراعات، ومن الناحية العملية، من منظور سياسي، تتجلى أهمية البحث في توفير الخيارات الممكنة والتوصيات العملية، لصُنّاع القرار والسياسات المائية في اليمن، والجهات المانحة وشركاء التنمية في اليمن، لمساعدتهم في تحسين إدارة الموارد المائية في اليمن على نحو مستدام، بما يتفق والوضع الراهن الذي تمر به اليمن، أما من الناحية التوعوية المجتمعية، فالبحث يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، بمخاطر ندرة المياه على الصحة والزراعة والاستقرار الاجتماعي، ومن ثَمَّ تأكيد أهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها بما يلبي الاحتياجات الأساسية الحالية للمجتمع، مع ضمان حق الأجيال المقبلة في الظفر بنصيب من هذه الثروة.

جرى بناء هذا البحث وبلورة معطياته الفكرية استنادًا إلى منهجين: التحليل الوصفي، والمنهج الإحصائي الكمي.

أما من حيث التقسيم، فيتوزع البحث بعد المقدمة على أربعة عناوين رئيسة، هي:

وذلك على النحو الآتي:

في هذا الجزء من البحث، ستجري المحاولة لتوفير إطار نظري موجز من شأنه توضيح بعض المفاهيم والموضوعات الأساسية المرتبطة بقضية الأمن المائي، التي سيستند إليها هذا البحث، وفي مقدمة ذلك: تعريف الأمن المائي، وتحديد أبرز خصائصه، وتبيين مؤشرات الأمن المائي ومصطلحاتها، وتوضيح العلاقة بين الأمن المائي والمفاهيم الأمنية الأخرى ذات الصلة، وذلك كما يلي:

- تعريف الأمن المائي

بصورة عامة، يمكن القول: إن مفهوم «الأمن» (Security) في اللغة العربية - كما يُفهم مما تعرضه معظم معاجم اللغة العربية - هو حالة من الاستقرار والطمأنينة والسلام، والتحرر من الخوف والقلق من أي شيء في الحاضر والمستقبل المنظور يهدد حياة الناس واستقرارهم، سواء على المستوى الفردي أم الجماعي[7].

واستنادًا إلى ذلك المفهوم، يبقى مصطلح «الأمن»، مصطلحًا مطلقًا وغير محدد، ليشمل كل ما يمكن أن يهدد أو يقلق سلامة الناس وتطلعاتهم الحياتية المشروعة في السلامة وطيب العيش والهناء، وفي مختلف الجوانب: الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية، وكل ما تتضمنه تلك الجوانب من تشعبات مختلفة ومتطورة باستمرار غير قابلة للتحديد والحصربحكم تطورات الحياة[8]. ولذلك، لا غرابة أن نجد أن مصطلح «الأمن»، غدا مصطلحًا شائعًا في مختلف التخصصات العلمية.

مع ذلك، ليس هذا هو المكان المناسب للذهاب مع كل تلك الأبعاد لمفهوم الأمن وتشعباتها المختلفة، وإنما سيقتصر الحديث على جانب محدد من جوانب الأمن، بما يتفق ومضمون البحث، وهذا الجانب هو الأمن البيئي، وتحديدًا «الأمن المائي» (Water Security) منه، الذي يُعد من أبرز وأهم مقومات الحياة واستمرارها. إذًا، ما المقصود بالأمن المائي على وجه التحديد؟

في الواقع، لا توجد إجابة محددة عن ذلك السؤال فالأمن المائي، مثله مثل الكثير من المفاهيم العلمية الأخرى، لا يحظى بتعريف شامل ومحدد مُجمع عليه من قبل مختلف الباحثين المختصين بالعلوم المائية، والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن المائي، وإنما يتسع للكثير من الاجتهادات المختلفة، باختلاف وجهات النظر وجوانب أو معايير التركيز لتلك الاجتهادات. ومع ذلك، لا يهدف هذا القسم من البحث إلى تقديم مراجعة شاملة لمختلف تعريفات الأمن المائي، بل إلى عرض عدد محدد من التعريفات العالمية للأمن المائي، التي يُعتقد أنها أكثر دقة وشمولية في التعبير عن مفهوم الأمن المائي، بخصائصه أو معاييره المختلفة، والمفاضلة بينها، والأخذ بواحد مما نستحسنه منها بوصفه التعريف المعتمد في هذا البحث.

فطبقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فالأمن المائي يُشير إلى: «الحال الذي يكون فيه عند كل شخص فرصة أو قدرة في الحصول على مياه نظيفة ومأمونة، وبالقدر الكافي، وبالسعر المناسب، حتى يتمكن من عيش حياة ينعم فيها بالصحة والكرامة والقدرة على الإنتاج، مع الحفاظ في نفس الوقت على استقرار النظام الإيكولوجي الذي يوفر المياه ويعتمد عليها في نفس الوقت، بينما يؤدي انقطاع سبل الحصول عليها إلى تعرض الإنسان لمخاطر كبيرة، أهمها انتشار المرض وانقطاع سبل المعيشة في الحياة»[9]، ومع أن هذا التعريف يتضمن الكثير من معايير الأمن المائي، إلا أنه يخلو من الإشارة إلى ضمان حماية الناس من مخاطر المياه، كالفيضانات والسيول، وهو معيار مهم من معايير الأمن المائي.

أمّا لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN Water)، فقد عرَّفت الأمن المائي أنه: «قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه ذات الجودة المقبولة، بما يضمن استدامة سبل العيش، ورفاه الإنسان، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن الحماية من التلوث المنقول بالمياه والكوارث المرتبطة بها، ويحافظ على النظم البيئية، في مناخ من السلام والاستقرار السياسي»[10]، وهذا التعريف، مع أنه يؤكد كثيرًا من خصائص أو معايير الأمن المائي الواردة في التعريف السابق، إلا أنه أضاف إليها بُعدًا آخر، وهو «السلام والاستقرار السياسي»، ويُعد ذلك من نقاط القوة التي تُحسب لهذا التعريف؛ لأن النزاعات المرتبطة بالتنافس على الموارد المائية تُعدّ من مؤشرات انعدام الأمن المائي، لكنه أغفل التكلفة المعقولة للمياه.

وفي ذات السياق، تُعرِّف سلسلة أمن المياه (CWSC) الأمن المائي أنه: «القدرة على ضمان توافر المياه الكافية لاستدامة الحياة وسبل العيش والحماية من التهديدات التي تهدد المياه». يُقدّم الأمن المائي إدارة المياه وحمايتها مسألة تتعلق بالوصول إليها وتوافرها، ويركّز على ضمان تلبية احتياجاتنا كبشر[11]، وهذا التعريف هو الآخر لا يخلو من النقد، في ضوء ما سبق من ملاحظات.

وكذلك إعلان لاهاي الوزاري، بشأن الأمن المائي في القرن الحادي والعشرين، الصادر بتاريخ 22 مارس 2000م، هو الآخر انضمّ إلى سلسلة تلك الاجتهادات، وعرَّف الأمن المائي أنه: «ضمان حماية وتحسين النُّظم الإيكولوجية للمياه العذبة والساحلية والنُّظم الإيكولوجية ذات الصلة، وتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، بحيث يمكن لكل شخص الحصول على ما يكفي من المياه الصالحة بتكلفة معقولة ليعيش حياة صحية ومنتجة، وأن يكون الضعفاء محميين من المخاطر المتعلقة بالمياه»[12]، ويتفق الباحث مع هذا التعريف، بوصفه التعريف الأكثر تحديدًا وشمولية لخصائص أو معايير الأمن المائي، التي ستوضح تاليًا.

- خصائص أو معايير الأمن المائي:

في ضوء ما تقدّم من تعاريف مختلفة للأمن المائي، يمكن تطوير إطار مختصر لخصائص أو معايير الأمن المائي، وذلك كما هو في الإطار (1-1)، المبيّن أدناه:

إطار (1-1): خصائص أو معايير الأمن المائي

مؤشرات الأمن المائي، هي مؤشرات لقياس حجم كمية المياه العذبة والمتجددة، المتوافرة على المستوى الوطني للدول، ومعدل نصيب الفرد السنوي من تلك المياه، وقبل الحديث عن تلك المؤشرات، ينبغي أولًا توضيح حجم كمية المياه العذبة المتجددة على مستوى كوكب الأرض؛ فبمعرفة الكل يسهُل فهم الجزء وتقييمه.

وبهذا الصدد، يمكن القول: إنه على الرغم من أن كوكب الأرض قد يكون الأكثر ثراءً بالمياه، غير أن حوالي 97% من مياهه هي من المياه المالحة التي تملأ المحيطات والبحار، والنسبة الباقية 3% هي كمية المياه العذبة، إلا أن أغلب تلك المياه العذبة هي غير متاحة في الوقت الحاضر، فقسم منها متجمد في المناطق القطبية، والقسم الآخر منها مخزون على عمق كبير بجوف الأرض، وتبقى فقط نسبة تقل عن 1% من المياه العذبة، المتوزعة بين الأنهار والبحيرات التي يمكن الوصول إليها بسهولة للاستخدام البشري[13].

فعلى خلاف البترول والفحم، تُعد المياه موردًا متجددًا، ولكن بشكل محدود، ففي دورة طبيعية تسقط الأمطار من السحب بأمر رب العالمين، وتعود إلى المحيطات والبحار المالحة عن طريق أنهار المياه العذبة، ثم تتبخر مرة أخرى لتصعد إلى طبقات الجو العليا، مكونة السحب، لتتكرر الدورة.

ووفقًا لتلك الدورة، يقوم النظام الهيدرولوجي لكوكب الأرض في كل عام بضخ ونقل حوالي 44,000 كيلومترًا مكعبًا من المياه إلى اليابسة، بما يساوي 6,900 متر مكعب لكل فرد على هذا الكوكب، لكن يضيع جزء كبير من ذلك التدفق في مياه الفيضانات التي لا يمكن التحكم فيها، أو في مواقع أبعد من أن تطالها يد الإنسان، وعلى رغم ذلك، يوجد في العالم مياه تزيد عن 1,700 متر مكعب، وهو المقدار الذي يُعده اختصاصيو العلوم المائية الحد الأدنى المطلوب لزراعة الأغذية ودعم الصناعات والمحافظة على البيئة، ويتضحعن طريق تلك الدورة الطبيعية للمياه، أن المياه لا يمكن أن تنضب على ظهر الأرض، غير أن الإمدادات المتاحة منها محدودة[14].

نتيجة لمحدودية موارد المياه العذبة على كوكب الأرض - كما سبق الإيضاح - يستخدم المختصون وخبراء العلوم المائية عددًا من المصطلحات للتعبير عن مستوى حالة الأمن المائي في أي بلد من البلدان[15]. إلا أن مصطلح «ندرة المياه» (Water Scarcity)، يُعدّ - وفقًا لعدد من المصادر - المحدد الأساس للأمن المائي؛ لأن انعدام الأمن المائي، ينشأ عن ندرة المياه[16]، ومصطلح «الإجهاد المائي» (Water Stress)، يشير إلى وصف مجموعة متنوعة من الأسباب والظروف لأعراض ندرة المياه أو نقصها، مثل: تزايد الصراع بين المستخدمين، والتنافس على المياه، وتراجع معايير الموثوقية والخدمة، وفشل الحصاد، وانعدام الأمن المائي.

فما المقصود بندرة المياه؟ وما أنواعها؟ وما مؤشراتها؟ وما أبرز أسبابها؟ وكيف يمكن التغلب عليها أو الحد منها؟ ستجري المحاولة للإجابة عن تلك الأسئلة تباعًا، وعلى النحو الآتي:

تعريف ندرة المياه

تُعرِّف الأمم المتحدة ندرة المياه، أنها: «النقطة التي ينتقص عندها التأثير الكلي لجميع المستخدمين

من إمدادات المياه أو نوعيتها في ظل الترتيبات المؤسسية السائدة، إلى الحد الذي لا يمكن فيه التلبية

التامة لطلب جميع القطاعات بما فيها البيئة»، أما المفوضية الأوروبية، فتطرح تعريفًا أكثر بساطة

لندرة المياه، هو: «عجز المياه المتاحة عن إشباع الاحتياجات الأساسية»، وفي السياق ذاته، يُعرِّف

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندرة المياه أنها: «نقطة اختلال التوازن بين العرض والطلب على

المياه، مما يؤدي إلى أزمة الإجهاد المائي»[17].

أنواع ندرة المياه

ندرة المياه ليست على نمط واحد في الغالب، وإنما تتعدد أنواعها، وفي هذا السياق، تتحدث الكثير من

المصادر عن ثلاثة أنواع رئيسة من ندرة المياه: مادية، واقتصادية اجتماعية، ومؤسساتية قانونية، وذلك

كما يلي[18]:

الندرة المادية: تشير الندرة المادية للمياه إلى عدم توافر مياه كافية - سواء من حيث الحجم أم النوعية (بسبب تلوث أو تلويث مصادر المياه العذبة) أو الأمرين معًا - لتلبية الاحتياجات كافة، بما في ذلك التدفقات البيئية، ومن أعراض هذه الندرة: التدهور البيئي الشديد (العجز المائي)، أو سوء الإدارة (الاستخراج المفرط للمياه)، وانخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية، وتلوث أو تلويث مصادر المياه، وتوزيع المياه لصالح فئات معينة على حساب أخرى.

الندرة الاقتصادية - الاجتماعية: ندرة المياه من الناحية الاقتصادية تشير إلى غياب أو نقص الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمياه، أو نقص القدرات البشرية اللازمة لتلبية الطلب على المياه، أما ندرة المياه من الناحية الاجتماعية فتعني عجز المجتمع عن التكيف مع الظروف التي تفرضها ندرة المياه، مع وجود البنية التحتية، ومن أعراض ندرة المياه في شقها الاقتصادي: غياب أو ضعف البنية التحتية، سواء على نطاق واسع أم صغير، مما يُصعِّب على الناس الحصول على ما يكفي من المياه لتلبية مختلف احتياجاتهم على رغم توافر المياه، أما من حيث أعراض ندرة المياه في جانبها الاجتماعي، فتتجسد في الفشل الاجتماعي في التكيف مع ندرة المياه، واستمرار النمط القائم لاستهلاك المياه نتيجة لتدني الوعي بخطورة ندرة المياه.

الندرة المؤسساتية - القانونية: هذه الندرة ترجع إلى سوء إدارة الموارد المائية على نحو مستدام، ومن أعراضها: الاستخراج المفرط للمياه، وضعف سيادة القانون؛ لضمان إمدادات مياه موثوقة وآمنة وعادلة للمستخدمين[19].

يُستخدم مصطلح ندرة المياه عادة لتوضيح النقص في عرض المياه المعتاد عليه والمعروف باحتياجات الفرد المائية على مدار العام، والمؤشرات الأكثر شيوعًا لقياس مستوى ندرة المياه هو معدل النصيب السنوي للفرد من إجمالي كمية المياه العذبة المتجددة المتوافرة في كل بلد، وذلك وفقًا لمعادلة عدد السكان/كمية المياه[20]، وذلك استنادًا إلى ما قامت به الباحثة الهيدرولوجية السويدية، مالين فلكنمارك (Malin Falkenmark) في عام 1989م، من ابتكار لمؤشر قياس حالة مستوى الندرة المائية، وذلك انطلاقًا من تقدير أن 100 لتر من الماء يوميًا تمثل القدر الضروري الأدنى للفرد لكي يحافظ على صحته، واعتبرت أن الري يتطلب - على الأقل - خمسة أضعاف تلك الكمية[21]. واستنادًا إلى ذلك، وضعت Falkenmark مؤشرًا لقياس حالة ندرة المياه، يتدرج وفقًا لثلاث عتبات مائية هي[22]:

|

مستوى الإجهاد المائي |

معدل نصيب الفرد السنوي من كمية المياه العذبة المتجددة متر مكعب |

|

إجهاد مائي عرضي أو محلي (Occasional or local water stress) |

أقل من 1,700 |

|

عجز/ نقص مزمن للمياه (Chronic water shortage) |

بين 500 و1,000 |

|

ندرة مطلقة أو شح شديد للمياه (Absolute water scarcity) |

أقل من 500 |

وعلى الرغم من مزايا مؤشر (Falkenmark) لقياس ندرة المياه، الذي أصبح معتمدًا عالميًا، إلا أنه يُبسِط بشكل مبالغ فيه وضع المياه بين الدول وبداخلها، فالمتوسط العالمي لنصيب الفرد السنوي من المياه، والبالغ (1,700 متر مكعب)، والمعتمد - وفقًا لهذا المؤشر - بوصفه الحد الأدنى للفرد لتلبية احتياجاته المختلفة من المياه، لا يعكس حقيقة واقع توزع الموارد المائية بين الدول وبداخلها، كما أنه يخفي بداخله عددًا من الاختلالات المرتبطة بأبعاد الأمن المائي على المستوى الوطني للدول.

فعلى المستوى العالمي، يُعدّ حال المياه في العالم كحال ثروة العالم، فالموجود من المياه العذبة في العالم يكفي ويزيد، غير أن بعض البلدان تحصل على نصيب أكبر من البعض الآخر، فقرابة ربع المعروض عالميًا من إمدادات المياه العذبة، يقع في بحيرة بيكال في منطقة سيبيريا التي تتسم بندرة السكان[23].

كذلك، تحظى أمريكا اللاتينية وحدها بنسبة 31% من موارد المياه العذبة في العالم، ويُقدَّر نصيب الفرد فيها بحوالي 12 ضعفًا مقارنة بنصيب الفرد من المياه في جنوب آسيا، وتحصل بعض الدول مثل البرازيل وكندا على كميات تفوق احتياجاتها، بينما لا يحصل بعضها الآخر من الدول، مثل كثير من دول الشرق الأوسط، على ما يلبي احتياجاتها، فعلى سبيل المثال، لا مجال للمقارنة بين بلد مُجهد مائيًا كاليمن، التي كان يبلغ فيها معدل نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة المتجددة في عام 2006م حوالي 198 مترًا مكعبًا، وكندا، التي كان يبلغ فائض المياه العذبة فيها في ذلك العام ما يزيد عن 90,000 متر مكعب للفرد سنويًا[24].

أما على المستوى الوطني للدول فبالإضافة إلى تجاهل المؤشر للتباين في التوزع الطبيعي للموارد المائية بين الأقاليم وبداخله - كما هو شأن الواقع المائي بين الدول - فهو أيضًا لا يأخذ في الحسبان عددًا من جوانب الاختلال والقصور في أبعاد الأمن المائي، لا سيما في الدول النامية، مثل: العوامل المحلية التي تحدد الوصول إلى المياه، وجودة المياه، والظروف المناخية السائدة، والتقلبات السنوية في موارد المياه، والحوكمة، وحقوق المياه، والإنصاف الاجتماعي، والتنافس بين القطاعات. فضلًا عن إمكانية إعادة تدوير المياه، أو تطوير موارد مائية غير تقليدية[25].

ببساطة، تحدث ندرة المياه عندما يتجاوز الطلب على المياه العذبة العرض المتاح منها في نطاق محدد، وهي مفهوم نسبي ديناميكي، تختلف باختلاف الاستخدام للمياه، ويمكن أن تحدث في أي مستوى من العرض والطلب، ومن حيث الأسباب، كما علمنا سابقًا، أن ندرة المياه تأخذ أشكالًا مختلفة: مادية، واقتصادية اجتماعية، ومؤسسية قانونية، ومن ثَمَّ تختلف الأسباب باختلاف نوع الندرة، لكن بصورة عامة، تُعزى ندرة المياه إلى التدخلات البشرية في دورة المياه الطبيعية. صحيح أن ندرة المياه هي حقيقة طبيعية، لكن الأسباب الرئيسة وراء بروز ظاهرة الندرة المائية وتفاقمها، تكمن في السياسات الاقتصادية السائدة، ونُهج التخطيط والإدارة، وتفاوت قدرات المجتمعات على التكيف مع الظروف التي تفرضها ندرة المياه[26]. باختصار، ندرة المياه هي نتاج السياسات النابعة من المحصلة المتوقعة، لطلب لا يتوقف على مورد محدود تُبخس قيمته[27].

أما من حيث المعالجة لندرة المياه، فتقتضي تطوير مقاربة عملية، من شأنها استلهام طبيعة الندرة، وتحديد أسبابها بشكل صحيح، والعمل على معالجتها، أو على الأقل الحد منها، ويتطلب ذلك توافر موارد مالية وفنية كافية لمواجهة ندرة المياه بشكلها المادي، إلا أنه مما يُؤسف له، أنه في كثير من الحالات، يتبع الندرة المادية للمياه ندرة اقتصادية اجتماعية، تتجسد في عجز المجتمع اقتصاديًا عن تطوير موارد مائية إضافية، أو التكيف اجتماعيًا مع الظروف التي تفرضها الندرة المادية للمياه[28].

تقليديًا - كان وحتى وقت قريب - يُنظر للأمن من منظور عسكري ضيق، بوصفه في المقام الأول أمن الدولة القومية، من حيث قدرتها على حماية أراضيها من أي عدوان خارجي. باختصار، ارتبط مفهوم الأمن بالدولة القومية أكثر من تعلقه بالبشر[29]، لكن في بيئة ما بعد الحرب الباردة، أخذ مفهوم الأمن التقليدي في التراجع قليلًا، مفسحًا المجال لبروز مفهوم بديل للأمن، هو مفهوم «الأمن الإنساني»، الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وجعل الإنسان، لا الدولة، هو محور الاهتمام، بوصف أمن الإنسان هو القوام الحقيقي لأمن الدولة وأمنها القومي[30]؛ الأمر الذي اقتضى معه إعادة النظر في أولويات المشاكل والتحديات الأمنية، وذلك لصالح القضايا والتحديات الأمنية الحقيقية المعاصرة، التي أخذت البشرية تواجهها في عالم ما بعد الحرب الباردة، مثل: الهجرة القسرية، والجوع، والتغيرات المناخية، وغير ذلك من المشاكل العالمية الأخرى[31].

ويقوم الأمن الإنساني - طبقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 1994م - على جانبين رئيسين، أولًا: السلامة من التهديدات المزمنة، مثل: الجوع، والأمراض، والقمع. ثانيًا: الحماية من الاختلال المفاجئ والمؤذي في أنماط الحياة اليومية، سواء في المنازل أم الوظائف أم في المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الأمن العالمي ينبغي توسيعه ليشتمل على التهديدات والمخاطر الكامنة في ستة مجالات، هي: الأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن البيئي، والأمن الشخصي، والأمن المجتمعي[32]، وفي هذا السياق، يبرز الأمن المائي بوصفه محور الارتكاز، الذي يستند إليه الأمن الإنساني؛ لأنه يرتبط بقوة مع معظم - إن لم يكن كل - أبعاد الأمن الإنساني المشار إليها آنفًا.

فالمياه، بوصفها موردًا إنتاجيًا استراتيجيًا، هي محل إجماع - ربما منقطع النظير - بأنها المورد المهم على الإطلاق لحماية أمن ورفاه الناس، وأكثرها تأثيرًا في حياة الناس وسبل عيشهم وأمنهم بمختلف أبعاده: الغذائية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية[33]، فعلى سبيل المثال لا الحصر حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006م، هناك 1.8 مليون طفل يموتون كل سنة بسبب المياه غير النظيفة وسوء الصرف الصحي، وبذلك تبرز مشكلة نقص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب بوصفها أخطر من جميع الصراعات العنيفة مجتمعة على مستوى العالم. كما أنه ليس هناك عمل إرهابي يُخلّف دمارًا اقتصاديًا بمقدار ما تخلفه أزمة المياه والصرف الصحي[34]، كما يُعتبر الأمن المائي عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف الألفية للتنمية الدولية المتفق عليها، والمتصلة بالحد من الفقر المدقع، وتحسين الصحة، والمحافظة على الموارد المائية[35].

لذلك، لا غرابة مطلقًا أن يصبح الأمن المائي يتصدر بتزايد جداول أعمال الكثير من الفعاليات السياسية والإنمائية العالمية، فمنذ تسعينيات القرن المنصرم انعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية التي تناولت مسألة المياه، كما عُقدت عدد من الشراكات الدولية رفيعة المستوى. علاوة على ذلك، هناك 23 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مجال المياه والصرف الصحي، ومع ذلك لا يوجد إلا القليل من التقدم في معالجة أزمة المياه العالمية[36]. لتبقى مشكلة ندرة المياه في مختلف دول العالم في تصاعد، منذرةً بالكثير من التحديات والمخاطر المهددة للسلم والتنمية العالمية.

مما يُؤسف له حقًا، أن اليمن منذ عدة عقود وهي عالقة في دوامة من التحديات، ربما أكبر هذه التحديات وأشدها خطورة على حاضر ومستقبل التنمية البشرية في اليمن، هي مشكلة استدامة المياه المزمنة والآخذة في التفاقم باستمرار، فطبقًا لمؤشر فلكنمارك (Falkenmark) العالمي للأمن المائي - كما سبق الإيضاح في المقدمة - كان معدل نصيب الفرد في اليمن من المياه العذبة المتجددة، في عام 2006م، يبلغ حوالي 198 مترًا مكعبًا في السنة، وقد استمر ذلك المعدل في التراجع في كل عام، ليصل في نهاية العام 2024م إلى حوالي 82 مترًا مكعبًا؛ وهذا المعدل يُعدّ متدنيًا للغاية؛ لأنه لا يُشكل سوى 5% تقريبًا من المعدل العالمي البالغ 1,700 متر مكعب، بل الأكثر من ذلك، أنه يقل بكثير عن حد أو عتبة «الندرة المطلقة للمياه» البالغة 500 متر مكعب، التي تُعد أعلى مؤشر لحالة الإجهاد للأمن المائي؛ لذلك تُصنف اليمن ضمن قائمة أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي المهدد للحياة.

ومن ثَمَّ، فإن هذا الجزء من البحث يسعى بصورة رئيسة إلى الإجابة عن سؤال أساس وجوهري، وهو: ما طبيعة ندرة المياه المطلقة التي تعاني منها اليمن، والأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الندرة واستمرار تفاقمها دون وضع حدٍّ لها؟

ومن أجل الإجابة عن ذلك السؤال بموضوعية، يقتضي الأمر إجراء استعراض وتحليل معمّق لواقع مؤشرات الأمن المائي في اليمن، سواء من حيث كمية العرض المتاح من المياه من مختلف المصادر، أم من حيث الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات، ومدى كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على واقع إدارة الموارد المائية، وذلك وفقًا لمسارين بحثيين: الأول يُعنى بعرض واقع توازن الأمن المائي: العرض مقابل الطلب، والآخر يختص بتناول واقع إدارة الموارد المائية، وذلك كما يلي:

تقع اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 555 ألف كيلومتر مربع، ويُقدّر عدد سكانها حاليًا بما يقرب من 30 مليون نسمة، معظمهم (70% تقريبًا) متوزعون في مناطق ريفية. ويتزايد عدد السكان في اليمن بمعدل نمو سنوي يبلغ 3% تقريبًا، وذلك يُعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ولأن اليمن تقع في حزام جغرافي تسيطر عليه ظروف مناخية قاسية تتراوح بين جافة وشبه قاحلة وعدم ارتباطها بأنهار دولية، فهي تعتمد بشكل شبه كلي على مياه الأمطار، التي يُستفاد منها في ريّ الزراعة المطرية بشكل مباشر، وكذلك في تغذية موارد المياه العذبة المتجددة: السطحية، والجوفية الضحلة، بالإضافة إلى موارد المياه الجوفية الأحفورية غير المتجددة.

ونتيجة لمناخ اليمن شبه القاري، وقلّة كمية هطول الأمطار، تُصنَّف ثلثا اليمن على أنها شديدة الجفاف، مع أقل من 50 ملم من الأمطار سنويًا، تُعد معظم المناطق المتبقية قاحلة، مع أقل من 200 ملم من الأمطار سنويًا، ويوجد متوسط هطول فوق 250 ملم فقط في المناطق الجبلية الغربية؛ إذ يتركز معظم السكان، مع بعض المناطق يصل فيها معدل هطول الأمطار إلى أكثر من 800 ملم[37]. مع كمية تبخر عالية تصل في المتوسط إلى حدود 2,200 ملم في السنة في عموم اليمن[38]؛ لذلك، يبقى الخيار السهل والخطير في الوقت ذاته هو اللجوء إلى الرصيد الاستراتيجي من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة لتغطية العجز المائي، وبعشوائية مفرطة مع الأسف الشديد؛ الأمر الذي يهدد الأمن المائي في اليمن بصورة حقيقية لا جدال فيها.

وبناءً على البيانات المتاحة للعام 2022م، يمكن تلخيص التوازن المائي في اليمن من منظور عام، العرض مقابل الطلب، كما يلي:

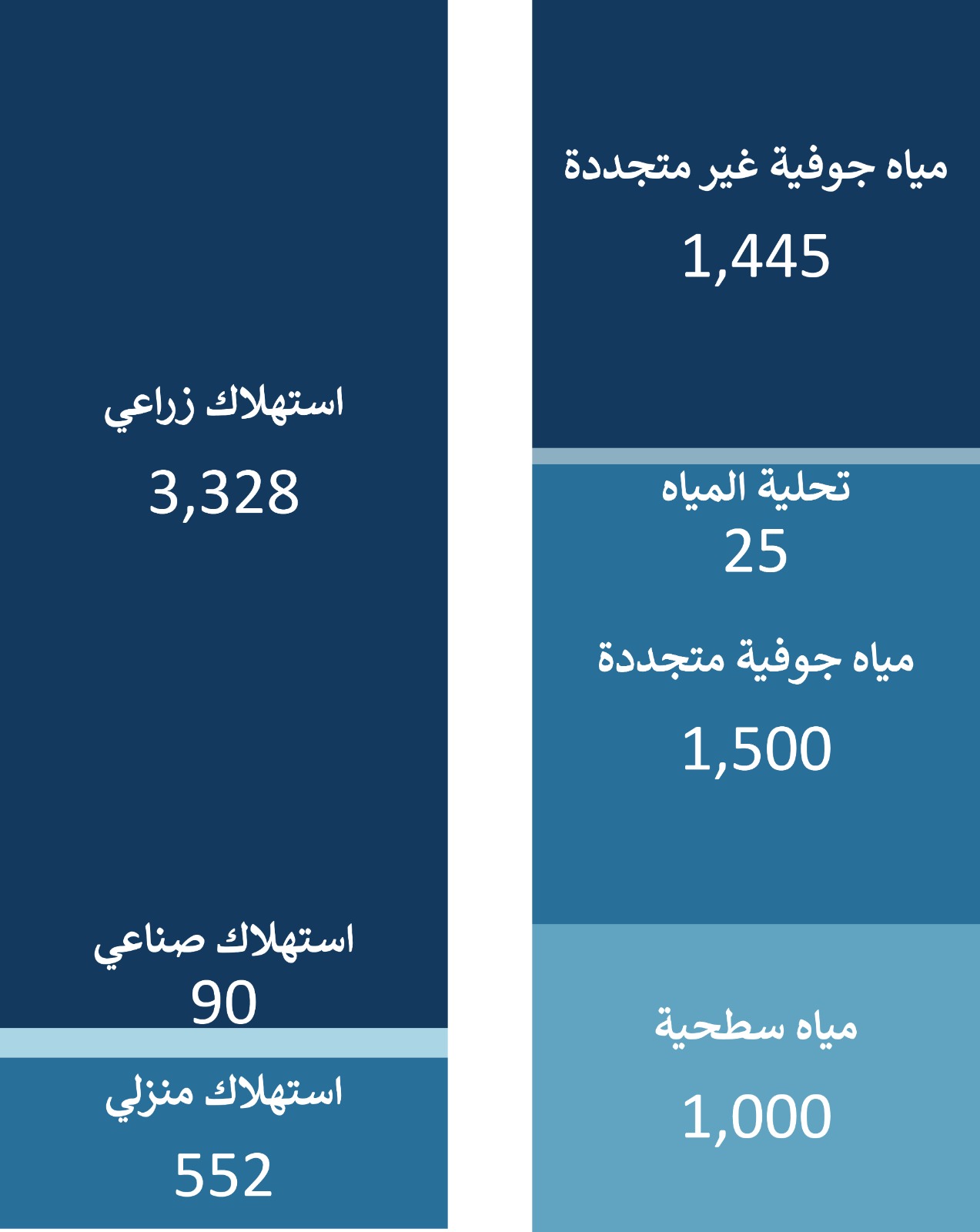

فيما يخص العرض أو إمدادات المياه: تُقدَّر كمية المياه العذبة المتجددة سنويًا من مختلف المصادر، بحوالي 2,525 مليون متر مكعب، وذلك بواقع: 1,000 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و1,500 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، وحوالي 25 مليون متر مكعب من المياه المُحلاة، أما فيما يخص الطلب، فيُقدَّر إجمالي الطلب الكلي السنوي على المياه بحوالي 4 مليارات متر مكعب، موزعة بواقع 3,328 مليون متر مكعب، وبنسبة 84% تقريبًا لصالح الاستهلاك الزراعي، و552 مليون متر مكعب، وبنسبة 14% تقريبًا تذهب لصالح الاستخدام المنزلي، حوالي 90 مليون متر مكعب، وبنسبة 2% تقريبًا هو نصيب القطاع الصناعي. ومن ثَمَّ فإن مقدار العجز المائي السنوي بين العرض والطلب يُقدَّر بحوالي 1,445 مليون متر مكعب، تتم تغطيته عن طريق ضخّ وسحب المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك كما هو مبين في الشكل رقم (1) المبين أدناه[39].

وفيما يلي تفصيل لجانبي الإمداد والطلب على المياه، كلٌّ على حدة

إمدادات المياه في اليمن تقتصر على ثلاثة مصادر من الإمدادات، هي:

يشمل جانب الطلب على المياه الاستجابة لطلبات كل من: الطلب الزراعي، وإمدادات المياه للاستخدامات المنزلية، وإمدادات المياه للقطاع الصناعي، وفي ما يلي تفصيل لكل طلب على حدة من تلك الطلبات على المياه:

قدرت المساحة المزروعة في اليمن في عام 2003م بحوالي 1.2 مليون هكتار، منها 45% يعتمد على هطول الأمطار، يجري ريّ 55% من المياه الجوفية أو المياه السطحية من الفيضانات الموسمية (الري السيلي)، كما تبلغ المساحة المروية عن طريق أنظمة الري المحسنة (الأنابيب، والري الموضعي، والرشاشات) حوالي 25,000 هكتار، ويمثل هذا 4% فقط من إجمالي المساحة المروية بالمياه الجوفية باستخدام أنظمة الري التقليدية/السطحية، التي تقل كفاءتها بنسبة 30 - 40%[47].

ولذلك، فإن الطلب على المياه لأغراض الزراعة آخذٌ في التزايد بتزايد مساحة الزراعة المروية؛ إذ تشير المصادر إلى أنه خلال المدة من 1970م لغاية عام 2004م، زادت المساحة الزراعية من 37,000 هكتار إلى 407,000 هكتار، تُروى معظمها من المياه الجوفية غير المتجددة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه الجوفية، من حوالي 350 مليون متر مكعب إلى 3,870 مليون متر مكعب خلال المدة ذاتها، أي بمعدل نمو سنوي يزيد عن 7%[48].

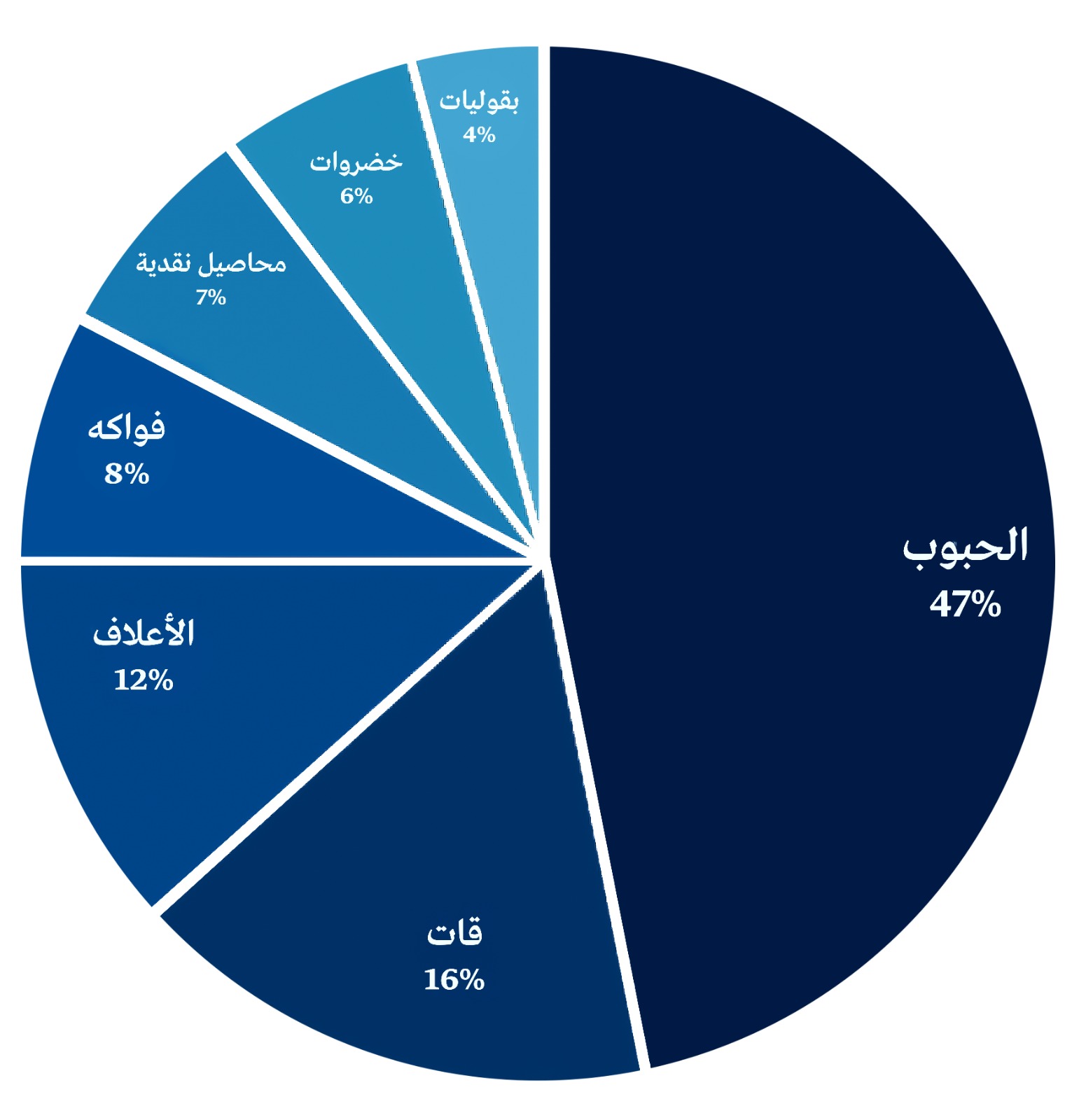

وفيما يخص توزع الأراضي الزراعية من حيث زراعة المحاصيل، تحظى زراعة الحبوب، وفي مقدمة ذلك إنتاج الذرة الرفيعة، بأهمية بالغة في المناطق الريفية؛ إذ يشغل إنتاج الحبوب ما يقارب نصف الأراضي الزراعية 47%. وبقية المساحة موزعة لصالح زراعة المحاصيل النقدية، وفي مقدمة ذلك نبات القات، الذي يحتل مساحة تقدر بحوالي 16% من إجمالي المساحة المزروعة[49].

وعلى الرغم من الجدل المُثار عن زراعة القات في اليمن، إلا أن الكثير من المصادر تؤكد أن زراعة القات واتساع رقعتها باستمرار هي التي تقف - إلى حد كبير - وراء استنزاف المياه الجوفية بشكل عام؛ لأن القات يُعدّ من المحاصيل الشرهة للمياه؛ إذ يستهلك أكثر من الثلث من جميع مياه الري، ولا يقدم الكثير لإطعام الكثافة السكانية المتفجرة[50]، فالإحصاءات تشير إلى أن مساحة زراعة القات قد زادت من 8,000 هكتار في العام 1970م، إلى أكثر من 140,000 هكتار في العام 2006م، وتلك المساحة تشكل حتى العام 2006م، حوالي ثلثي المساحة المزروعة بالمحاصيل النقدية، وحوالي ثلث إجمالي المساحة المروية بالمياه الجوفية، وتستهلك حوالي 37% من إجمالي ما يُسحب من المياه الجوفية[51].

وفي السياق ذاته، أوضح وزير المياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، المهندس عبدالرقيب الشرماني، خلال جلسة العمل للورشة الأولى حول «تحليل الوضع الراهن لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه»، التي نظمتها الهيئة العامة للموارد المائية، بتاريخ 9 يونيو 2024م، أن القات يستهلك نحو 60% من المياه المستخدمة في الزراعة، و90% من المياه الجوفية[52]، ويؤكد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية في اليمن، المهندس عبدالكريم السفياني، أن التوسع في زراعة القات يُعتبر من الأسباب الرئيسة وراء انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار؛ بهدف بيع ونقل المياه من مكان إلى آخر عبر الوايتات ومواسير البلاستيك من أجل ريّ القات؛ الأمر الذي يدفع ملاك الآبار إلى تعميق هذه الآبار والتوسع في حفر المزيد منها ومن دون ضوابط، يُضاف إلى ذلك، أن استخدام الطريقة التقليدية في الري تتسبب في تدني كفاءة الري إلى 35%، أي أن الفاقد من المياه يبلغ 75% من كمية المياه المستخدمة لصالح الري الزراعي، مما زاد من عبء الموارد المائية المتجددة في البلاد[53].

وعلى الرغم من أهمية الزراعة في اليمن، بصرف النظر عن كلفتها المائية في ظل ندرة المياه المطلقة التي تعاني منها اليمن، إلا أن تلك الأهمية لا تعني الكثير من منظور الأمن الغذائي من حيث الاكتفاء الذاتي؛ فاليمن يستورد حوالي 80% من احتياجاته الغذائية، وفي مقدمة ذلك المواد الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، ففي عام 2010م، استورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته من القمح، و100% من الأرز، وأكثر من 66% من احتياجاته من زيوت الطبخ والبقوليات والسكر، واللحوم البيضاء ومنتجات الألبان[54].

ومن المؤكد أن تلك الاحتياجات قد زادت في الوقت الحاضر، بل إن الحرب والعدوان اللذين تعرضت لهما اليمن في العام 2015م، وما قادا إليه من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية، قد عمّقا - وعلى نحو غير مسبوق - من هشاشة مختلف الأوضاع التي تعيشها اليمن، وتسببا بأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، وبهذا الصدد، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025م، موضحةً أن 19.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات وحماية حيوية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، وأنها تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة لحياة 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفًا، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية[55].

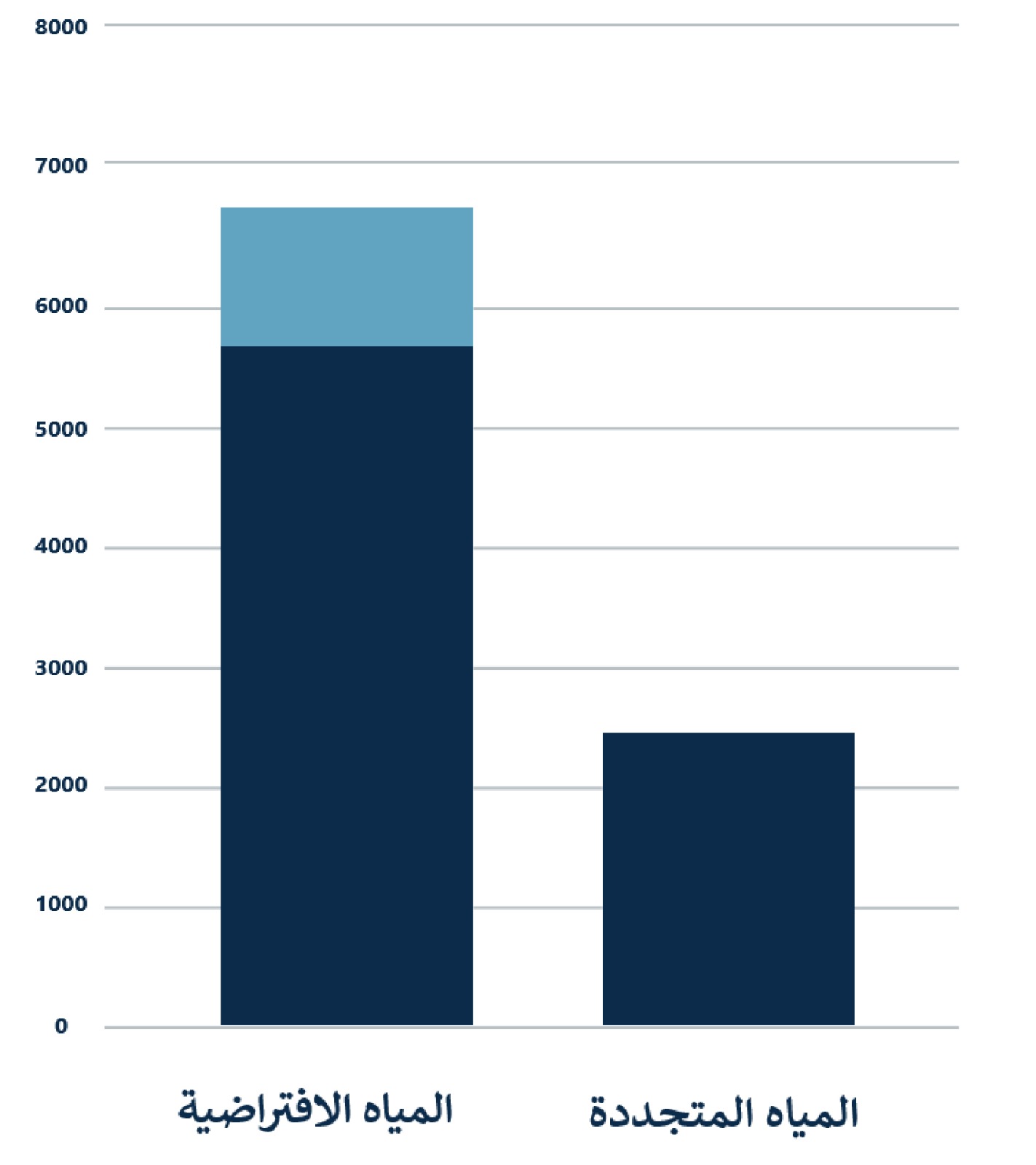

وبالعودة إلى قائمة استيراد اليمن لاحتياجاتها الغذائية، يتبيّن أن الأمن الغذائي لا يعني بالضرورة الاكتفاء الذاتي، بل يمكن تحقيقه أيضًا عن طريق الاستيراد، في حال توافر القدرة الاقتصادية للدولة والوصول إلى الأسواق، لكن تلك الطريقة (الاستيراد لتأمين الغذاء) لا تُسقط كلفة المياه في تحقيق الأمن الغذائي، بل تعني - من منظور الأمن المائي - استيرادًا غير مباشر لكمية من «المياه الافتراضية»، تعادل كمية المياه التي استهلكتها تلك المنتجات المستوردة في منشئها الأصلي، التي هي بالأساس قيمة مضافة إلى تكلفة الإنتاج وسعر السلعة المصدرة، وتتحملها البلد المستوردة لتلك السلعة أو المنتج[56].

فعلى سبيل المثال لا الحصر، استورد اليمن في عام 2021م حوالي 3.6 مليون طن من القمح، وذلك يعني أن اليمن، فيما يتعلق بالقمح فقط، يستورد ما بين 5,760 و6,872 مليون متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا[57]، وبمقارنة ذلك الرقم بإجمالي استهلاك المياه في اليمن (3945 مليون متر مكعب/سنة)، وإجمالي المياه المتجددة المقدر بـ 2,500 مليون متر مكعب/سنة، يتبيّن أن اليمن يستورد كمية من المياه الافتراضية، تزيد عن ضعف إجمالي موارده المائية المتجددة، ناهيك عن الأرز الذي يُعد أكثر غِنى بالمياه الافتراضية[58].

ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني، بلغة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أنه من المستبعد أن يكون اليمن مكتفيًا ذاتيًا في ظل موارده المائية الحالية، إلا أن ذلك لا يعني أن اليمن لا يمكن أن يكون آمنًا غذائيًا، بل يعني أن الأمن الغذائي بالنسبة لليمن يتوقف قبل كل شيء على القدرة الاقتصادية، وعلى الوصول المفتوح والعادل إلى الأسواق[59]، ومن ثَمَّ ينبغي أن يُنظر إلى مفهوم الأمن الغذائي في اليمن من منظور اقتصادي، بمعنى إعادة النظر في الاقتصاد الزراعي، على نحو يجري فيه التركيز على إنتاج المحاصيل ذات القيمة النقدية العالية والأقل استهلاكًا للمياه، وتنمية بقية الموارد الاقتصادية الأخرى؛ لتعزيز الأمن الغذائي.

في البدء، ينبغي الإشارة إلى أن بحث ومناقشة موضوع إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية في اليمن، يُعدّ من الموضوعات الشائكة والمعقدة؛ لأنه يخضع لآليات استخراج وتوزيع مختلفة ومتعددة ومعقدة، ويُدار بمجموعة واسعة من التقنيات، بناءً على مصدر وطبيعة الإمدادات، وعلى الخصائص الاجتماعية والسياسية المحلية، وذلك يشمل معطيات مثل الملكية الفردية واستراتيجيات إدارة المجتمع في المناطق الريفية، وكذلك أنظمة مركزية إدارية أكبر في المدن[60]، ومن ثَمَّ يصعُب الحصول على مصادر دقيقة في هذا الجانب، وكل ما هناك هي تقديرات متضاربة في الغالب.

ومع ذلك، من المؤكد أن الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية هو في تصاعد مستمر؛ نتيجة لتزايد عدد السكان والتوسعات الحضرية، ولا يُلبى بالكامل دائمًا؛ إذ تشير التقديرات إلى أنه خلال المدة من عام 1970م إلى العام 2004م، زاد إجمالي الطلب السنوي على المياه للاستخدامات المنزلية من 80 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب. ومن ثَمَّ وصلت خدمات المياه المنزلية المنقولة بواسطة الشبكات العامة في عام 2007م إلى 56% من سكان الحضر، أما بقية السكان غير المتصلين بشبكات المياه العامة 44% فيعتمدون بشكل رئيس على القطاع الخاص وبطرق مختلفة، منها: شبكات خاصة للمياه، وآبار خاصة، وفي الغالب ناقلات المياه (وايتات). مع ملاحظة أن معظم سكان الحضر - سواءً المتصلين بالشبكة العامة أو غير المتصلين بها - من حيث مياه الشرب، يعتمدون على المحطات التجارية الخاصة بتنقية المياه (الكوثر)؛ لعدم ثقتهم بجودة المياه المنقولة بواسطة الشبكات العامة[61].

وفيما يخص سكان المناطق الريفية، فبلغت نسبة المتصلين منهم بشبكات المياه العامة 44%، وبقيتهم 56% يلجؤون إلى مصادر مختلفة للمياه قريبة منهم، مثل: الآبار، والبرك، والغيول، والعيون، وغير ذلك من مصادر المياه غير المأمونة في معظمها، مع الإشارة إلى أن عملية إمدادات المياه بواسطة الشبكات العامة - سواء في الحضر أم الريف - هي في الغالب عملية غير منتظمة بل متقطعة؛ إذ يحصل السكان على المياه بواسطة هذه الشبكات في أيام معينة من الأسبوع أو الشهر. وذلك راجع إلى أسباب كثيرة، في مقدمتها تناقص مصادر المياه، أو عدم قدرة مؤسسات ومرافق المياه على التوسع الاستثماري لتنمية مصادر المياه وتوسعة شبكات المياه، بما يواكب تزايد عدد السكان والتوسعات الحضرية[62].

وتأكيدًا على ذلك، تحدّث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا OCHA) في عام 2012م، أن اليمن باتت تواجه بكاملها حالة طوارئ في جانب خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن 30% من أنظمة إمدادات المياه في اليمن لا تعمل، ويعزى ذلك إلى نضوب مصادر المياه، وانقطاع إمدادات الكهرباء، وضعف الموارد لدى المجتمعات المحلية؛ من أجل دفع تكاليف إصلاح منظومة خدمات المياه والصرف الصحي[63]، ولذا لم يكن - بحسب التقرير الإحصائي الصحي للعام 2014م - سوى 69% فقط من إجمالي سكان اليمن المتصلين بشبكة المياه الصحية، و23% منهم فقط متوافر لهم وسائل صرف صحي [بالطبع معظمهم من سكان المناطق الحضرية][64].

فضلًا عن ذلك، كان هناك تدنٍ للغاية في كفاءة نقل واستخدامات المياه للأغراض المنزلية، فقد ذكرت الجمعية العربية لمرافق المياه في عام 2013م، أن فاقد المياه المرتبطة بالاستخدامات المنزلية في اليمن يتراوح ما بين 20% و60% على مستوى المرافق الحضرية، وما بين 40% و60% في المناطق الريفية، بحسب عينات عشوائية لبعض مشاريع مياه الريف، مؤكدةً أنه عن طريق مراجعة تقارير مرافق المياه في قطاع واحد، وهو قطاع الحضر، تبين أن كمية المياه الفاقدة في عام 2008م بلغت ما يقارب 42.97 مليون متر مكعب، وهذه الكمية تُكلِف مرافق المياه ما يقارب 22 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أسباب الفاقد تكمن في تلف الشبكات وملحقاتها من محابس وقطع وقدمها، وكذلك استخدام أنابيب بمواصفات رديئة، مما يؤدي إلى انكسارات الخطوط، بالإضافة إلى عشوائية شبكة التوزيع، مما يُعيق رصد وتتبع الفاقد في الشبكات، وتدني كفاءة العدادات، والتوصيلات غير الشرعية والربط المباشر مع خطوط الضخ[65]، وتلك النسبة من المياه المفقودة بالهدر تفوق بكثير نظيرتها في الدول المتقدمة، الذي تُقدَّر بأقل من 10% للأنظمة الجديدة، و25% للأنظمة القديمة[66].

بيد أن الضربة الموجعة وغير المسبوقة، التي أطاحت بالأمن المائي في اليمن بشكل شبه كامل، كانت على يد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي شنَّ حرب عدوانية على اليمن في 26 مارس 2015م، مخلفًا آثارًا مدمرة شملت مختلف القطاعات، وفي مقدمة ذلك قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، وما قادت إليه من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية مستمرة، أضرّت باليمن ضررًا بالغًا، ومن الصعب التعافي منها على المدى المنظور[67].

فطبقًا لتقرير أولي صادر عن وزارة المياه والبيئة اليمنية، عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي جراء الحرب، أظهر التقرير أن الحرب تسببت منذ بدايتها في مارس 2015م وحتى بداية سبتمبر من العام ذاته، بأضرار مباشرة وغير مباشرة بالغة، طالت الكثير من أصول ومنشآت منظومة خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك: خزانات المياه، وخطوط إمدادات المياه، ومحطات الضخ، والسدود، ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي، وشملت تلك الأضرار أمانة العاصمة صنعاء، وخمس محافظات يمنية أخرى شملها التقرير، هي: تعز، وذمار، وحجة، وإب، والبيضاء. وتراوحت نسبة تلك الأضرار ما بين 50% و100% في معظم تلك المحافظات، باستثناء محافظة تعز، التي وصلت فيها نسبة تلك الأضرار إلى 100%[68].

ونتيجة لتلك الأضرار، انقطعت الإمدادات المائية عن ملايين السكان؛ الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن مصادر بديلة للمياه غير آمنة، سواءً من حيث الجودة أم الاستدامة، وتفاقمت المشكلة على نحو أكبر، مع الموجات الواسعة النطاق للنزوح الداخلي، التي زادت من الضغط على ما تبقى من منظومة المياه المجهدة أساسًا في المناطق التي لجأ إليها النازحون[69]. فبحسب خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2016م، قُدر عدد النازحين في نهاية عام 2015م، بحوالي 2.5 مليون شخص، استقر ما يقارب نصف ذلك العدد في محافظات: تعز، وعمران، وحجة، وصنعاء، وأبين[70].

ونتيجة لذلك، دخلت الأزمة المائية في اليمن طورًا جديدًا من حالة الطوارئ القصوى، فوفقًا لتقرير أولي آخر عن الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب خلال المدة من مارس إلى أغسطس 2015م، أعدته وزارة المياه والبيئة اليمنية/الهيئة العامة للبيئة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اليمن/برنامج الحفاظ على التنوع الحيوي، انخفضت عملية إمداد السكان بالمياه بواسطة الشبكات العامة انخفاضًا كبيرًا في كثير من المدن اليمنية، وانعدامها بالمطلق في البعض الآخر منها؛ إذ ارتفعت نسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمات مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي المُحسّن على مستوى الجمهورية من 50% قبل الحرب إلى 80% في بداية عام 2016م، أي بعد مرور قرابة عشرة أشهر منذ بدء الحرب[71].

وعلى مستوى المحافظات، وصلت نسبة العجز في التغطية بخدمات المياه بواسطة الشبكة العامة إلى 80% في أمانة العاصمة بدلًا من 40% قبل الحرب، وفي محافظة عدن تراجعت نسبة السكان المشمولين بتغطية خدمات المياه عبر الشبكة العامة من 85% قبل الحرب إلى 50% بعد اندلاع الحرب، وتراجعت بشكل كبير في محافظتي صعدة والبيضاء، أما محافظة تعز التي كانت تعاني من أزمة خانقة في المياه، التي لا تصل إليها إلا مرة واحدة في الشهر، وأحيانًا كل أربعين يومًا قبل الحرب، لم تعد تصل إليها المياه بالمطلق بعد الحرب[72].

وذلك ما أكدته خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2016م، بالقول: أصبح حوالي 19.4 مليونًا من سكان اليمن البالغ عددهم 25.9 مليون نسمة بحاجة للمساعدة لضمان حصولهم على مياه الشرب المأمونة ومرافق خدمات الصرف الصحي، منهم 9.8 مليون شخص وبنسبة 38% تقريبًا من إجمالي السكان، وبنسبة 51% تقريبًا من إجمالي المحتاجين لمياه الشرب والصرف الصحي، بحاجة إليها نتيجة مباشرة للصراع والحرب[73].

ونتيجة لذلك، اضطر السكان في مختلف أرجاء اليمن تقريبًا، إلى اللجوء إلى مصادر بديلة للمياه غير مأمونة في معظمها. ففي المدن أصبحت شاحنات المياه التجارية (الوايتات) هي المصدر الرئيس المتبقي للحصول على المياه بالنسبة للكثيرين من الناس، التي ارتفعت تكلفتها إلى ضعفين وأربعة أضعاف تكلفتها العادية، وتكون في بعض الحالات غير قادرة على الوصول إلى بعض المناطق؛ بسبب انعدام الأمن. كما تدهورت خدمات الصرف الصحي، وتراكم المخلفات الصلبة والقمامة، مما شكل خطرًا جديًا يهدد بأزمة صحة عامة[74].

وفي السياق ذاته، تشير دراسة ميدانية إلى أن خزانات مياه السبيل التي نُصبَت لاحقًا في المدن، من قبل بعض المنظمات الدولية وفاعلي الخير، ولجأ إليها كثير من السكان، كانت غير نظيفة ولها روائح كريهة؛ نظرًا لعدم التزام الناس - في الغالب - بالتزود بالمياه عن طريق صنابير تلك الخزانات، بل عن طريق فوهتها، وعبر أدوات مختلفة وغير نظيفة، مما يجعل تلك الخزانات ملوثة، ومصدرًا محتملًا لنقل الأمراض والأوبئة بين السكان[75].

أما على مستوى المناطق الريفية، التي يعيش فيها أكثر من 70% من إجمالي سكان اليمن، الذين في معظمهم من الفقراء ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، وفي مقدمة ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، فأصبحوا يتشاركون مع ثرواتهم الحيوانية الورود إلى الآبار العادية والبرك والعيون القريبة منهم، وهي مصادر غير صحية في معظمها؛ لأنها كانت مهجورة وغير مخصصة للشرب، ومن ثَمَّ انضموا لنظائرهم من سكان المدن من حيث المعاناة من الأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه الملوثة.

ونتيجة لمياه الشرب الملوثة التي اضطر إليها عدد من الناس، وتراكم مخلفات القمامة وطفح مياه المجاري، أخذ السكان يعانون من عدد من الأمراض والأوبئة، وفي مقدمة ذلك الإسهال والتيفوئيد وحمى الضنك والملاريا، التي وصلت إلى عشرات الآلاف من الحالات المرضية، عدد من حالات الوفاة، في مختلف المحافظات اليمنية، وخصوصًا محافظات عدن وتعز والحديدة[76]، وتطور الأمر إلى وباء الكوليرا، الذي أخذ في الظهور في أكتوبر 2016م في أمانة العاصمة صنعاء، لينتشر بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد[77].

ونظرًا لاستمرار تداعيات الحرب والصراع، وتوقف مشاريع الدعم الدولي، وعدم القدرة على إعادة بناء كل ما دمرته الحرب، ونقص الصيانة لمنظومة المياه، وعجز المواطنين عن الوفاء بتسديد فواتير خدمات المياه؛ لتقلص وانعدام مصادر الدخل وسبل المعيشة، ظلت الأزمة المائية في اليمن وتداعياتها مستمرة في معظمها حتى الوقت الراهن.

فطبقًا لبرنامج الرصد المشترك في عام 2020م، كان حوالي 61% فقط من سكان اليمن يحصلون على الخدمات الأساسية (أو مصدر مُحسّن للمياه)، في حين أن الجزء الذي يحصل على إمدادات المياه (المدارة بأمان) - وهو المعيار العالمي - كان بنسبة صفر، وعلى الرغم من صعوبة تقدير استهلاك الفرد في اليمن للمياه، إلا أن التقدير في عام 2020م كان يبلغ 50 لترًا للفرد في اليوم حدًّا أقصى، وإذا ما اُخذ في الحسبان نسبة الفاقد في الأنابيب، الذي يُقدّر بحوالي 50%، تصبح كمية المياه المتاحة للمستخدمين تتراوح بين 25 و30 لترًا للفرد في اليوم، وهو معدل يقل عن 80 لترًا الذي حددته مؤسسة المياه والصرف الصحي اليمنية، بوصفه هدفًا تسعى لتحقيقه. وفي الواقع كلا المعدلين هما أقل بكثير من المتوسط السائد في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 560 لترًا في اليوم، بل والمتوسط العالمي البالغ 180 لترًا في اليوم[78].

وفي ذات السياق، أشار البنك الدولي في عام 2024م، إلى أن نحو 18 مليون يمني يعانون من نقص مياه الشرب الآمنة، ومرافق الصرف الصحي التي يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك تواجه اليمن تفشيًا متكررًا لأمراض يمكن الوقاية منها، مثل: الكوليرا، والدفتيريا، والحصباء، وحمى الضنك[79].

كما سبق الإيضاح، يُقدَّر طلب القطاع الصناعي على المياه بحوالي 90 مليون متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 2% من إجمالي الطلب على المياه، ولا تتوافر معلومات تفصيلية حول إمدادات المياه للمنشآت الصناعية، ومع ذلك، تُقدَّر مساهمة القطاع الصناعي في اليمن - باستثناء النفط - في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% - 15%، ويُقدَّر عدد الشركات الصناعية بحوالي 34,000 شركة يعمل فيها نحو 115,000 موظف. إلا أنه قد انهار عدد كبير من الشركات الصناعية بسبب الحرب والصراع، مما تسبب في ارتفاع البطالة بشكل هائل، ومع أي انتعاش اقتصادي مستقبلي، من المتوقع زيادة استهلاك القطاع الصناعي للمياه؛ الأمر الذي يجعله في منافسة مباشرة مع القطاع الزراعي وقطاع الإمدادات المائية في المناطق الحضرية على نفس المورد[80]، وذلك يعني أن الموارد المائية ستشكّل محددًا أساسيًا، للتطور المستقبلي للقطاع الصناعي في اليمن.

استكمالًا لبقية مشهد واقع الأمن المائي في اليمن، سيجري في هذا الجزء من البحث استعراض ومناقشة الواقع المؤسسي لإدارة الموارد المائية، من حيث الترتيبات المؤسسية والقانونية المنظمة لإدارة الموارد المائية، وكذلك السياسات واستراتيجيات العمل المتخذة لمواجهة مشكلة ندرة المياه التي تعاني منها اليمن، وذلك استنادًا إلى منهجية عرض تربط بين الأبعاد الثلاثة لإدارة الموارد المائية: الهيكلية التنظيمية، والإطار القانوني، والسياسات واستراتيجيات العمل المتخذة، وفقًا لتطوراتها الزمنية منذ مرحلة السبعينيات من القرن العشرين، وصولًا إلى الوقت الراهن.

قبل كل شيء آخر، ينبغي الإشارة إلى أن مشكلة ندرة المياه المزمنة التي تعاني منها اليمن، هي في الواقع مشكلة طبيعية في الأساس، بمعنى أنها ندرة مادية للمياه، متأصلة في طبيعة الموقع الجغرافي لليمن، والظروف المناخية القاسية التي تسيطر عليه، كما سبق التوضيح، وتتلخص هذه المشكلة بكل بساطة بأننا أمام معادلة مائية تتجسد بعرض محدود للغاية للموارد المائية العذبة وقابل للتناقص، مقابل طلب متزايد باستمرار، ومن ثَمَّ فمن البديهي في هذه الحالة، أن يجري التكيف مع هذا الأمر الواقع، وبأقل ضرر، وذلك من خلال التركيز على صنع سياسات مائية من شأنها تحقيق نوع من التوازن المائي بين العرض والطلب، وعلى نحو يكون فيه من جهة، المحافظة على الموارد المائية وتنميتها، ومن جهة أخرى، ترشيد استهلاك المياه على نحو مستدام، وفقًا لأولويات محددة وبكفاءة عالية، وفي مقدمة ذلك توفير المياه للاستهلاك البشري المباشر؛ بوصفه مبدأ أساس في تخصيص المياه.

وبهذا الصدد، نجد أن الإنسان اليمني في التاريخ القديم قد فطن إلى إدراك تلك المعادلة المائية، ونجح في التكيف معها وتلبية احتياجاته المائية المتواضعة في حينها، وذلك عن طريق وسائل مختلفة لحصاد مياه الأمطار، ليس هنا هو المكان المناسب للخوض فيها، لكن الإنسان اليمني المعاصر - مع الأسف الشديد - لم تفشل في تحقيق ذلك التكيف فحسب، عمّقت من تلك الندرة، وعلى نحو كبير وغير محسوب العواقب، كما سيتبين لنا من سياق هذا الجزء من البحث.

والبداية من مطلع السبعينيات من القرن العشرين؛ إذ تشير بعض المصادر إلى أن مشكلة ندرة المياه في اليمن برزت إلى السطح منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما كشفت دراسات مرتبطة بتقييم مصادر المياه الجوفية في مدينة صنعاء العاصمة وبعض المناطق الأخرى، محدودية مخزون الأحواض المائية الجوفية في تلك المناطق، وأن أحواض مدينة صنعاء - على سبيل المثال - ستكون كافية لإمدادات المدينة بالمياه حتى العام 2000م فقط. وعلى إثر ذلك، جرى استصدار القانون رقم (14) للعام 1973م، والذي قضى بتحديد منطقة حماية لحقل الآبار المغذية لمدينة صنعاء؛ إذ تضمن منع حفر الآبار، ومنع الأنشطة الملوثة للمياه الجوفية في منطقة الحماية[81].

وقد سبق ذلك الإجراء إنشاء «المؤسسة العامة للمياه والمجاري»، بالقانون رقم (13) لسنة 1973م، بوصفها مؤسسة مستقلة تُعنى بتوفير المياه المنزلية للمناطق الحضرية، وعلى الرغم من تلك البداية الجيدة في سبيل التصدي لمشكلة ندرة المياه، إلا أنه من المؤسف أن الحكومة - من الناحية العملية - تجاهلت تلك التحذيرات المبكرة لخطورة وضع الأمن المائي في اليمن، وكذلك لم تفرض تطبيق ذلك القانون بجدية، وظلت طوال مرحلة السبعينيات والثمانينيات تراوح مكانها من دون القيام بأي عمل يستحق الذكر من شأنه إدارة الموارد المائية على نحو استراتيجي مستدام، باستثناء إضافة عبارة «الموارد المائية» إلى مُسمى وزارة الزراعة، لتصبح «وزارة الزراعة والموارد المائية»، بالإضافة إلى إجراء بعض الدراسات لتقييم بعض الأحواض الجوفية بتمويلات أجنبية[82]، وبذلك تكون الحكومة اليمنية في حينها قد أضاعت فرصة ثمينة للبدء في التصدي لأزمة المياه وفي الوقت المناسب، ومن ثَمَّ إتاحة الفرصة لتزايد مظاهر الفوضى المائية والاستخراج المفرط والعشوائي للمياه الجوفية.

فوفقًا لعدد من المصادر، تُعد مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي هي بداية الهجوم الكاسح للاستنزاف الجائر والعشوائي الذي تعرضت له مصادر المياه الجوفية، المتجددة وغير المتجددة، في عموم اليمن، وذلك عن طريق حفر آلاف الآبار الأنبوبية، في سبيل التوسع في المساحة الزراعية المروية بالمياه الجوفية، واستمر ذلك الهجوم في التصاعد بعد ذلك.

فنتيجة للطفرة النفطية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، التي انعكست إيجابيًا على تحويلات ومدخرات العمالة اليمنية المهاجرة في تلك الدول، أخذت الاستثمارات في مجال الزراعة المروية بالمياه الجوفية تزدهر في اليمن بصورة كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى التوسع في حفر المزيد من الآبار الأنبوبية، وشفط المياه عن طريق مضخات المياه؛ لمواصلة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، بدلًا من تبني الحفاظ على المياه عن طريق إصلاح البنية التحتية للمياه التي تعاني من التسريبات، والتحول إلى زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف[83].

وتُضيف هيلين لاكنر الباحثة المهتمة بالأمور البيئية في اليمن، وعلى وجه الخصوص التغير المناخي والمياه - قائلةً: إن التغير الرئيس الذي أسهم في ندرة المياه الحادة في اليمن، جاء مع إدخال الري بالمضخات خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، التي أُطلِق لها العنان لتستنزف المياه الجوفية عبر آلاف الآبار الضحلة والعميقة، وبدعم من مختلف الحكومات اليمنية المتعاقبة خلال تلك المدة، عن طريق دعم الديزل؛ الوقود المستخدم في تشغيل تلك المضخات، قبل دخول الطاقة الشمسية على الخط[84]، وكان يُقدَّر استهلاك القات فقط من الديزل المدعوم بحوالي 800 مليون لتر سنويًا[85].

والدليل على ذلك هو الارتفاع الكبير للمساحة الزراعية المروية بالآبار، من 37 ألف هكتار في سبعينيات القرن الماضي، إلى 400 ألف هكتار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخلال المدة ذاتها، تضاعفت المساحات المروية حوالي 15 مرة، وذلك على عكس الزراعة المطرية، التي تراجعت بنسبة 30% خلال المدة ذاتها، مُشيرًا إلى أن تلك الآبار يمتلكها - في الغالب - عدد قليل من كبار ملاك الأراضي، الذين يزرعون محاصيل عالية القيمة، مثل: القات، والمانجو، والموز، والأخيران موجهان بشكل رئيس للتصدير، وقد جرى تشجيع هكذا ممارسات، وتجاهل مسألة الاستدامة، سواءً فيما يتعلق بالقضايا البيئية العامة، أم الوصول الأساسي إلى المياه للاستخدامات المنزلية[86]، وفي مقابل ذلك، تم إهمال الري بواسطة الأمطار، من حيث التمويل والبحوث الزراعية، على الرغم من ملاءمته لمحاصيل الحبوب الأساسية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخصوصًا الذرة الرفيعة والشامية، وبدرجة أقل القمح، ومن ثم كان أحد الآثار الجانبية الرئيسة لهذه السياسة هو التمايز الاجتماعي في المناطق الريفية؛ إذ يجد أصحاب الحيازات الصغيرة آبارهم الضحلة فارغة، ولذلك يفقدون الري التكميلي الذي كانوا يحتاجون إليه، وقد أدى ذلك إلى انخفاض محاصيلهم، وجعلهم أفقر وأكثر اعتمادًا على الأنشطة الأخرى من أجل البقاء، وغالبًا ما قادهم ذلك إلى بيع أراضيهم، مما أدى إلى حلقة مفرغة من الإفقار[87].

وقد ساعد على حفر الآبار الأنبوبية، والتوسع في تلك الاستثمارات الزراعية، دخول الحفارات الحديثة بصورة متزايدة وغير منظمة، التي وصل عددها خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 978 منصة حفر، معظمها تعود ملكيتها لأفراد أو شركات، والمرخص منها فقط 278 منصة، بينما البقية منها (700 منصة) غير مرخصة، وذلك على خلاف ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح المنظمة لعملية حفر الآبار[88].

بينما يذكر الدكتور يوسف المخرفي، أستاذ العلوم البيئية والتنمية المساعد بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، أن عدد الحفارات وصل في اليمن إلى 850 حفارًا، وهو عدد مهول جدًا، مقارنةً بما هو قائم في كثير من الدول، فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الحفارات في شبه القارة الهندية، التي مساحتها تعادل حوالي عشر مرات مساحة اليمن، فقط ثمانية حفارات، وفي الأردن، لا يوجد سوى ثلاثة حفارات، ولا تتحرك لمزاولة مهنة الحفر إلا بترخيص من جهازي الأمن المائي والأمن القومي في الديوان الملكي[89].

مما تقدم، يتبيّن لنا أننا أمام مشهد لا يمكن مقاربته بأي شكل من أشكال الإدارة العامة للموارد المائية، التي من شأنها المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في حق الوصول للمياه، وإنما نحن أمام فوضى مائية، يكون فيها البقاء للأقوى، من منظور فردي انتهازي قصير النظر، وليس للأصلح، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وهو مشهد مؤسف، يرجع بنا إلى عصر ما قبل الدولة بمفهومها الحديث، وبذلك نختتم واقع إدارة الموارد المائية في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، لننتقل إلى عقد التسعينيات من القرن ذاته، وصولًا إلى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لنرى هل تغيرت الأمور أم ظلت كما هي؟

في الواقع، شهد قطاع المياه خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تقريبًا - بدعم وضغط من قبل الجهات الدولية المانحة - نقلة نوعية من حيث الترتيبات المؤسسية والقانونية الرامية إلى مأسسة إدارة الموارد المائية، وتنظيمها على نحو تستجيب بفاعلية وكفاءة لمواجهة ندرة المياه القائمة في اليمن وتحدياتها ولعل من أبرز تلك الترتيبات، ما يلي:

لكن إدارة الري ظلّت تابعة لوزارة الزراعة والري، أي خارج قطاع المياه، على رغم علاقتها المباشرة بوزارة المياه والبيئة، ولا سيما أن القطاع الزراعي يستهلك أكبر نسبة من إجمالي الموارد المائية[96].

أما من حيث السياسات واستراتيجيات العمل المتخذة للتصدي لمشكلة ندرة المياه القائمة، وهي الغاية الأساس من وراء كل تلك الترتيبات المؤسسية والقانونية، فتُعدّ الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام 1995م أبرز الجوانب في هذا الاتجاه، ففي عام 2005م جرى إعلان الاستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامجها الاستثماري، وذلك بدعم من البنك الدولي وممولين آخرين في قطاع المياه، أبرزهم ألمانيا وهولندا. وحُدِّثت الاستراتيجية ذاتها في عام 2008م، وفقًا لمقترحات استثمارية مثيرة للإعجاب، لكن لم يتحقق من ذلك إلا القليل[97]، وذلك راجع لعدة اعتبارات، منها: عدم توافر المخصصات المالية المخطط لها في الاستراتيجية، والتأثير السلبي لقوى النفوذ القبلية غير الراغبة في تغيير القواعد التقليدية لإدارة المياه، والاضطرابات السياسية التي أخذت تعصف باليمن في تلك المدة[98].

وفي يناير 2011م، انعقد مؤتمر رئاسي وطني حول إدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن، وأسفر عن بيان نوايا لإصلاح الوضع المائي، لكن جدوى تلك النوايا والمقترحات لم تُختبر على الإطلاق؛ نتيجة لقيام ثورة عام 2011م، التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح[99]. وفيما يتعلق بإدارة المياه خلال المدة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس صالح (2012 - 2014م)، لم يتغير الوضع القائم بشكل ملحوظ؛ إذ تركزت اهتمامات مختلف القوى السياسية في السعي للاحتفاظ بسلطاتهم ومصالحهم، وتجاهل القضايا طويلة الأجل، فضلًا عن توقف المساعدات الإنمائية[100]. بعد ذلك، أتت الحرب العدوانية على اليمن في عام 2015م - كما سبق الإيضاح - لتجهز بشكل شبه كلي على البنية التحتية لقطاع المياه، وانهيار المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المياه وتشرذمها، وغير ذلك من الأضرار والتداعيات العسكرية والاقتصادية، التي ما زالت مستمرة حتى الوقت الراهن.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول: على الرغم من التقدم الملموس على صعيد الترتيبات المؤسسية والقانونية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية في اليمن، إلا أن ذلك التقدم لم يثمر بشكل ملموس من الناحية العملية، من حيث التصدي لمشكلة ندرة المياه القائمة، وإنما ظلّت معظم الأمور الملحّة تراوح مكانها من دون تغيير جدير بالذكر، وعلى وجه الخصوص، استمرار الحفر العشوائي للآبار غير المرخّصة، والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، في تحدٍّ صارخ لقانون المياه المقر حديثًا، لمعالجة هذا الأمر وغيره من الأمور الأخرى المتعلقة بتنظيم إدارة الموارد المائية. إذًا، أين تكمن المشكلة؟

إجابةً عن ذلك السؤال، تتباين آراء ووجهات نظر الباحثين، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن إجابةً واحدة تبرز، وهي: ضعف الإرادة السياسية في التصدي لمشكلة ندرة المياه في اليمن على مدى العقود الماضية، يُعدّ السبب الرئيس وراء بروز هذه المشكلة واستمرار تفاقمها[101]، بدليل أن ما تقدم من تطورات مؤسسية وقانونية، بما في ذلك إصدار قانون المياه، ربما ما كانت لتحدث لولا ضغوط الدول المانحة.

فضلًا عن ذلك، يظل الفساد والمحسوبية والمصلحة الذاتية الممنهجة مصدر قلق خطير طويل الأمد في اليمن على مختلف المستويات، ومن ثم تتسبب المصالح والسلطات المتضاربة لإدارة المياه في الحد من فاعلية تقاسم المياه وإدارتها على نحو مستدام. وفي ظل نظام حوكمة هش، من المتوقع استمرار الفوضى المائية، وحصول النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية على وصول تفضيلي إلى المياه، على الرغم من قوانين ولوائح المياه.

وهكذا، يتبيّن لنا أن مشكلة ندرة المياه القائمة في اليمن هي مشكلة مركبة، بمعنى أنها تجمع بين ثلاثة أبعاد من ندرة المياه:

فيما تقدم، جرى استعراض وتحليل مشهد الواقع المائي في اليمن، من حيث إمدادات المياه (العرض) مقابل الطلب على المياه، وكذلك الواقع المؤسسي والقانوني المعني بإدارة الموارد المائية، ومن خلال ذلك، تبيّن مدى تردّي هذا الواقع ومأساويته؛ نتيجة لعقود طويلة من الاستخراج المفرط والعشوائي للمياه الجوفية، في ظل سوء إدارة وغياب رقابة فعّالة واستراتيجية واضحة تضمن استدامة الاستخدام.

واستكمالًا لذلك، سيتم في هذا الجزء من البحث المضيُّ قُدمًا في الاسترسال في تحليل المآلات المستقبلية المحتملة لهذا الواقع المائي المقلق للغاية، وما تتضمن تلك المآلات من تحديات محتملة، سواء من حيث إمدادات المياه من مختلف المصادر المتاحة، أو من حيث الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات، بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي من المحتمل أن يواجهها الإطار المؤسسي المعني بإدارة الموارد المائية وذلك وفقًا لمساقين بحثيين، الأول: يتناول التحديات المستقبلية المحتملة لتطورات واقع ميزان الأمن المائي (العرض مقابل الطلب)، والثاني: يُعنى بالتحديات المستقبلية التي من المحتمل أن يواجهها الإطار المؤسسي لإدارة الموارد المائية، وذلك كما يلي:

بناءً على البيانات المتاحة للعام 2022م - كما سبق الإيضاح - يتلخص توازن الأمن المائي في اليمن، من منظور عام (العرض مقابل الطلب)، بأن كمية المياه العذبة المتجددة سنويًا من مختلف المصادر تُقدَّر بحوالي مليارين و525 مليون متر مكعب، وذلك بواقع: مليار متر مكعب من المياه السطحية، و 1.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، وحوالي 25 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة، أما فيما يخص الطلب، فيُقدَّر إجمالي الطلب الكلي السنوي على المياه بحوالي 3 مليارات و970 مليون متر مكعب، ومن ثم فإن مقدار العجز المائي السنوي بين العرض والطلب يُقدَّر بحوالي مليار و 445 مليون متر مكعب، يتم تغطيته عن طريق ضخ وسحب المياه الجوفية غير المتجددة[102].

ومن ثم فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح في هذا السياق ويُحظى بإجابة واضحة، هو: ما أبرز التحديات المستقبلية المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها واقع ميزان الأمن المائي في اليمن؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي استعراض التحديات المحتملة لجانبي التوازن المائي: العرض أو إمدادات المياه، وكذلك الطلب على المياه، وذلك وفقًا لما يلي:

يُقدَّر إجمالي كمية إمدادات المياه الحالية في اليمن بحوالي 4 مليارات متر مكعب سنويًا. تُستمد من مصدرين رئيسين، هما: موارد المياه الجوفية المتجددة (2.5 مليار متر مكعب/سنة)، وموارد المياه الجوفية غير المتجددة (قرابة 1.5 مليار متر مكعب/سنة) لسد العجز القائم في الطلب على المياه، بالإضافة إلى كمية بسيطة من موارد المياه غير التقليدية (25 مليون متر مكعب/سنة)، وتحديدًا من عملية تحلية مياه البحر. وبالتالي، من الأفضل القيام باستعراض وتحليل التحديات المحتملة التي سيواجهها كل مورد على حدة، بدءًا بتحديات موارد المياه الجوفية غير المتجددة، ومرورًا بتحديات موارد المياه غير التقليدية، وانتهاءً بموارد المياه المتجددة، واستنتاج ما يمكن استنتاجه من كل ذلك.

- التحديات المستقبلية لواقع موارد المياه الجوفية غير المتجددة

القراءة المستقبلية لاتجاهات واقع الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، والبالغة 1.5 مليار متر مكعب/سنة، والمتكأ عليها في سد العجز القائم بين الطلب الإجمالي الحالي على المياه (4 مليارات متر مكعب/سنة) والعرض المتاح من موارد المياه المتجددة ( 2.5 مليار متر مكعب/سنة)، التي تسهم بحوالي 38% تقريبًا، أو ما يزيد بقليل عن الثلث من إجمالي كمية إمدادات المياه، في الواقع هي قراءة غير مطمئنة للغاية.

وذلك راجع إلى أن موارد المياه الجوفية غير المتجددة، في مختلف مناطق اليمن، باتت تعاني - على نحو متفاوت في الشدة - من حالة من الإجهاد المائي جراء تعرضها للاستنزاف المفرط والعشوائي، المستمر والمتزايد منذ عقود، عبر آلاف الآبار غير المرخَّصة والعشوائية، وعلى نحو يفوق بكثير معدلات التغذية، ومن ثم أصبحت مهددة بالنضوب.

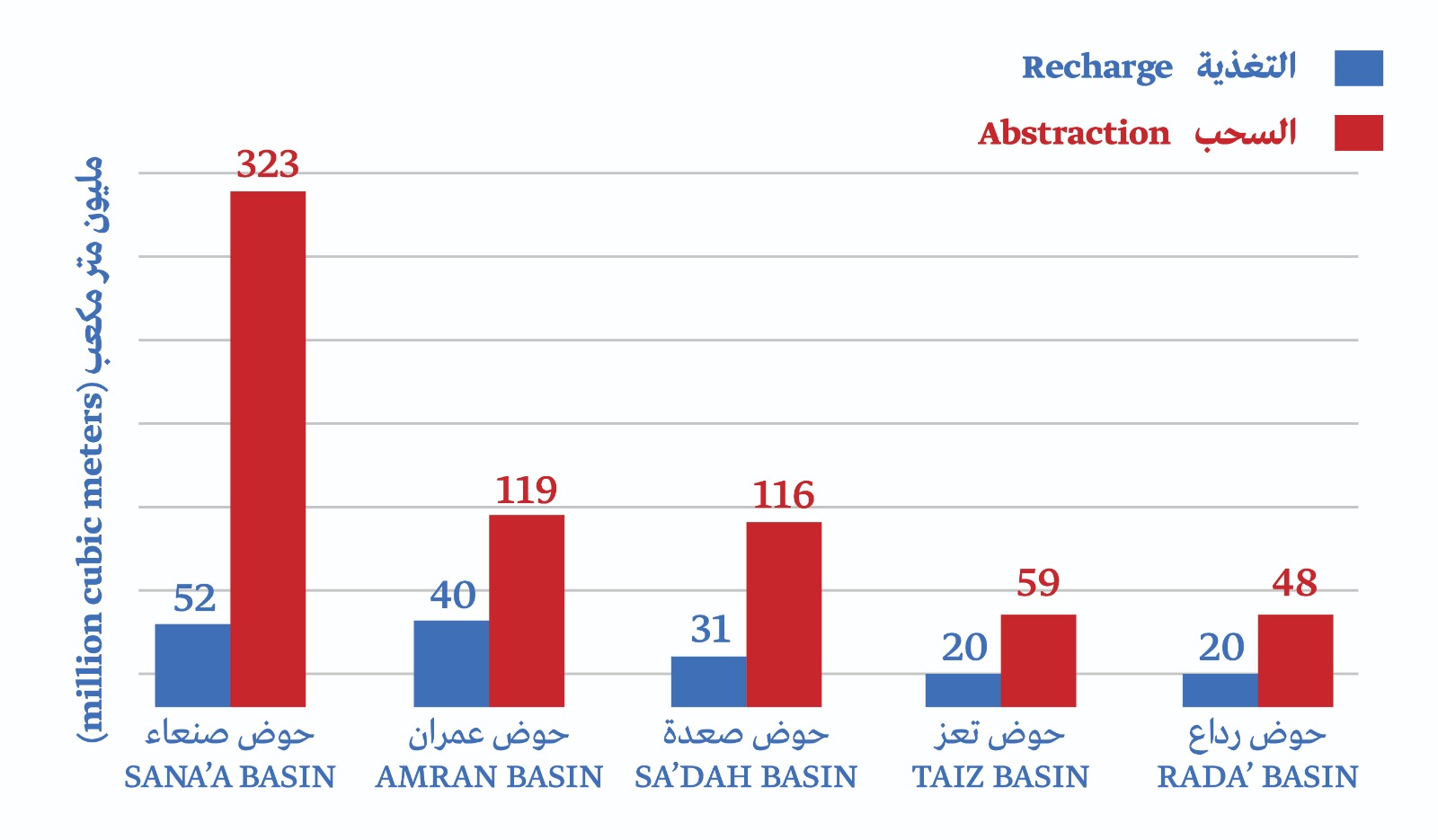

فمن بين 14 حوضًا مائيًا في المناطق المائية في اليمن، تُصنَّف خمسة أحواض منها - بحسب تقديرات الهيئة العامة للموارد المائية للعام 2021م - بأنها أحواض حرجة؛ لأنها تعاني من عجز مائي، نتيجة ارتفاع معدلات السحب مقابل انخفاض معدلات التغذية، وهذه الأحواض، هي: حوض صنعاء، يعاني من عجز مائي يُقدَّر بنحو (271 مليون متر مكعب/سنة)، وحوض صعدة (85 مليون متر مكعب/سنة)، وحوض عمران (79 مليون متر مكعب/سنة)، وحوض تعز (39 مليون متر مكعب/سنة)، وحوض رداع (28 مليون متر مكعب/سنة)[103]، وذلك كما هو في الشكل (4).

لذلك، تُجمع الكثير من المصادر على أنه إذا استمر استخراج المياه الجوفية على ذلك النحو الجائر، الذي يفوق بكثير معدلات التغذية؛ سيؤدي ذلك إلى نضوب تلك الموارد، بل إن الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في اليمن، يتوقع - في ضوء ذلك الاستخراج المفرط والعشوائي لموارد المياه الجوفية - أنه بحلول عام 2030م، ستُستنفد أحواض المياه في اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون كارثيًا، بالنسبة لبلد 70% من سكانه في المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة[104].

في الواقع، ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بأن ذلك النهج في الاستخراج المفرط للمياه الجوفية سيتوقف - في ظل ضعف الرقابة وسيادة القانون - في قادم الأيام، بل سيزداد تصاعدًا؛ لمواجهة ضرورات الحياة، سواءً على المستوى الزراعي، أو المنزلي، أو الصناعي، ولن يتوقف إلا بنضوب تلك الموارد، بأي شكل من الأشكال.

- التحديات المستقبلية لواقع موارد المياه غير التقليدية:

أمّا فيما يخص موارد المياه غير التقليدية، التي من الممكن أن توفر لليمن بديلًا يُستعاض بواسطته كمية المياه المحتمل فقدانها، بعد نضوب موارد المياه الجوفية غير المتجددة، فقد أوضح وكيل الهيئة العامة للموارد المائية في صنعاء، المهندس عبدالكريم السفياني، أن كلًّا من: تحلية مياه الشرب المالحة، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي ... إلخ، هي مستبعدة - على الأقل حاليًا - نظرًا لكلفتها المرتفعة[105].

وفعلًا، تُعدّ تحلية المياه من العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة ورأس المال، وتنبع تكلفتها العالية من متطلبات الطاقة وإنتاج المياه وأثرها البيئي، فقد بلغت تكلفة كل متر مكعب من المياه المُحلّاة، خلال منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، ما يعادل 1.50 دولارًا، بل وتصل إلى 4 دولارات في الحالات القصوى[106].

بناءً على ذلك، فمن المتوقع أن تظل كمية المياه المُحلّاة المنتجة حاليًا، والمقدَّرة بحوالي 25 مليون متر مكعب سنويًا، كما هي، وربما من الممكن توسعتها بصورة محدودة في المستقبل، للتوسع في إمداد المياه للمناطق الحضرية الساحلية القليلة جدًا، أما الأكثرية من المدن والمناطق الريفية اليمنية الأخرى، فمن المستبعد أن تحصل على تلك الميزة، أو غيرها من مصادر المياه غير التقليدية الأخرى؛ نظرًا للكلفة المالية الباهظة والتقنية المعقدة، التي تتطلبها عملية تحلية المياه، أو معالجتها وإيصالها للمستخدمين، التي تفوق بكثير القدرات الاقتصادية لليمن.

- التحديات المستقبلية لواقع موارد المياه المتجددة

في ضوء التحديات المستقبلية المحتملة، لواقع موارد المياه غير المتجددة، وكذلك موارد المياه غير التقليدية المشار إليها آنفًا، يتبيّن أنه من المرجح على المدى المنظور، أن إمدادات المياه في اليمن ستقتصر فقط على موارد المياه الجوفية المتجددة، البالغة حاليًا حوالي 2.5 مليار متر مكعب/سنة، لتلبية مختلف احتياجاته المائية: المنزلية، والزراعية، والصناعية، المتزايدة باستمرار، وهي كمية لا تشكل سوى 63% تقريبًا، من إجمالي الطلب السنوي الحالي على المياه. فضلًا عن ذلك، فهذا المورد هو الآخر غير ثابت، بل قابل للتناقص؛ لأنه معرضًا لتهديدات كثيرة، مناخية، وقصورً في البنية التحتية، وتلوثً.

فمن الناحية المناخية، من المتوقع أن تشهد اليمن ارتفاعًا في متوسط درجة الحرارة، بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060م، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر، بالإضافة إلى تقلب هطول الأمطار وتزايد فترات الجفاف، وكل ذلك يؤدي إلى تفاقم إبطاء تجدد مصادر المياه[107]، ومن حيث البنية التحتية اللازمة لحصاد مياه الأمطار، فتُعد بنية متواضعة ومحدودة القدرات التخزينية، وتعاني من نقص الصيانة، ولذلك هي غير مؤهلة لاستيعاب مياه الأمطار الموسمية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المياه، التي كان من الممكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي الهش[108].

أما من ناحية التلوث، فالمياه الجوفية في اليمن بصورة عامة لا تخلو من ارتفاع تركيز بعض العناصر الكيميائية، وتسرب مياه الصرف الصحي، وعُصارات مكبات النفايات، والتملح بسبب تداخل مياه البحر، أو إذابة بعض المعادن في الصخور الخازنة للمياه[109].

ذلك السيناريو المستقبلي المحتمل، لتقلص إمدادات المياه بنضوب موارد المياه الجوفية غير المتجددة، من دون توافر بديل لتعويضها، والاقتصار فقط على الاعتماد على الموارد المائية المتجددة، التي هي الأخرى محدودة للغاية ومعرضة للتناقص، في الواقع يُعدّ سيناريو مقلقًا للغاية؛ لأنه سينسحب بآثار وتحديات ليست بالهينة على المشهد الحالي للطلب على المياه، كما سيتبيّن لنا حالًا.

يُقدَّر إجمالي الطلب السنوي الحالي على المياه، لتلبية مختلف الاحتياجات المائية، بحوالي 4 ملايين متر مكعب، موزعة بواقع 3,328 مليون متر مكعب، وبنسبة 84% تقريبًا لصالح الاستهلاك الزراعي، و552 مليون متر مكعب، وبنسبة 14% تقريبًا تذهب لصالح الاستخدام المنزلي، وحوالي 90 مليون متر مكعب، وبنسبة 2% تقريبًا هو نصيب القطاع الصناعي. يتم تلبيتها من خلال موارد المياه الجوفية المتجددة (2.5 مليار متر مكعب/سنة)، ويُستكمَل العجز (1.5 مليار متر مكعب/سنة) عن طريق سحب المياه الجوفية غير المتجددة[110].

وفي الواقع، تُعدّ تلك الموارد المائية متواضعة ومحدودة للغاية، ولا تفي سوى بالحد الأدنى من الطلب على المياه، لتلبية مختلف الاحتياجات المائية؛ لذلك، تُصنَّف اليمن من ضمن البلدان الأكثر معاناة في العالم من ندرة المياه المطلقة المهددة للحياة، كما سبق الإيضاح، ومع احتمال نضوب المياه الجوفية غير المتجددة، التي تُشكل - على الأقل حاليًا - حوالي ثلث إجمالي الطلب الكلي على المياه، فمن دون شك بأن تلك الندرة ستزداد حدّة، وسيترتب عليها تحديات كبيرة سيجابهها، كل من: النشاط الزراعي، وإمدادات المياه المنزلية، وذلك كما يلي:

في الواقع يُعدّ النشاط الزراعي، وفي مقدمة ذلك زراعة القات، من أبرز المحركات التي تقف خلف بروز ندرة المياه في اليمن وتفاقمها المستمر؛ لأن النشاط الزراعي يتصدر قائمة الطلب على المياه، وبنسبة كبيرة تُقدَّر بنحو 84% تقريبًا من إجمالي الطلب الكلي على المياه، ومن المتوقع أن ذلك الطلب الزراعي على المياه سيستمر في التصاعد، بتصاعد المساحات الزراعية المروية، لا سيما زراعة القات، متسببًا بالمزيد من الاستنزاف المطرد للمياه الجوفية، ولا سيما غير المتجددة منها، وصولًا إلى مرحلة نضوب موارد المياه الجوفية غير المتجددة[111].

وفي حينه - بحسب تقديرات البنك الدولي للعام 2010م - من المحتمل أن تنكمش المساحات الزراعية المروية، وانخفاض الناتج الزراعي الإجمالي بنسبة 40% أو أكثر بحلول عام 2030م[112]. بل من المحتمل أن يتزايد هذا التراجع في إنتاج المحاصيل الزراعية لا سيما الحبوب منها، ليطال أيضًا الزراعة المطرية، وذلك للتغيرات المناخية التي أخذت تأثيراتها تظهر وعلى نحو متزايد في الآونة الأخيرة، فبحسب النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر (GIEWS)، التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، من المتوقع أن يكون إنتاج الحبوب في عام 2025م، أقل من المتوسط في عام 2024م؛ لأن استمرار الجفاف من ديسمبر 2024م إلى فبراير 2025م وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، سيشكل تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس 2025م، مما يقلل من إنتاج المحاصيل[113].

وذلك التراجع في إنتاج الحبوب سيشكل، من دون شك، تهديدًا مباشرًا لسُبل العيش لعدد كبير من سكان اليمن، لا سيما سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون بصورة رئيسة على النشاط الزراعي، ومن ثَم سيتعمّق انعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه اليمن بصورة أكبر وأوسع نطاقًا، فبحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP)، من المتوقع أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بين سبتمبر 2025م وفبراير 2026م؛ إذ يُتوقع أن يواجه ما يُقدَّر بنحو 18.1 مليون شخص (52% تقريبًا من السكان) المرحلة الثالثة أو أعلى (أزمة أو أسوأ)، ويُعزى ذلك التدهور غيرالموسمي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني عن المتوسط، بسبب عدم انتظام هطول الأمطار في مايو ويونيو، والفيضانات المفاجئة المتوقعة، لا سيما في الحديدة ومأرب وتعز وحجة[114].

ونتيجة لهذا التدهور في الأمن المائي وسبل عيش الناس؛ يبقى التنافس والصراع في الغالب الاستجابة السيئة لمواجهة تلك التهديدات الحياتية، وبهذا الصدد، يذكر أحد المصادر أن تقريرًا دوليًا - أعدته منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمات دولية أخرى - كشف أن عدد الأشخاص الذين يُقتلون بسبب الصراع على المياه في اليمن، يُقدَّر بنحو 2,500 شخص سنويًا، ويذكر المصدر ذاته أيضًا أن التقديرات تشير إلى أن ثلث القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية في اليمن تتعلق بالوفيات الناجمة عن النزاعات على المياه[115].

وفي السياق ذاته، يذكر الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، أن النزاعات على المياه باتت تشكل ما نسبته 70% إلى 80% من النزاعات في اليمن[116].

وذلك دليل على مدى الشدة التي وصلت إليها ندرة المياه في اليمن، فمن المعروف أنه عندما تشتد ندرة المياه، فإن تخصيص المياه غالبًا ما يعكس صور عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويؤكد عليها، بالإضافة إلى التسبب في إثارة النزاعات بين المجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، لطالما تمتع أصحاب مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي في اليمن بالوصول التفضيلي للمياه، وذلك على حساب الفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، وهي مشكلة كانت وما تزال تواجه أطر الحوكمة التقليدية اللامركزية للمياه في اليمن[117].

ومع الأسف الشديد، أن تلك المشكلة رُحِّلت إلى قانون المياه لعام 2002م وتعديلاته للعام 2006م، الذي عوم حق المياه ولم ينص عليه بوضوح، بل أخذ يُكرِّس القواعد والأعراف التقليدية المرتبطة بحق المياه وتخصيصها، عن طريق تبني «حقوق الانتفاع التقليدية» المرتبطة بالمياه بكل علاتها[118]، فعلى الرغم من بعض إيجابيات «حقوق الانتفاع التقليدية»، إلا أن بعض القواعد والأعراف المستند إليها في تلك الحقوق باتت من الماضي، وتكشف عن عيوبها عند تطبيقها في السياق الحديث لحوكمة المياه[119].

بل والأكثر من ذلك، أن إقرار القانون بحقوق الانتفاع التقليدية يُعدّ في واقع الأمر نوعًا من الخصخصة غير المباشرة لموارد المياه المتجددة؛ لأن ذلك يُعدّ إقرارًا بأن حقوق الانتفاع التقليدية تندرج ضمن حقوق الملكية المرتبطة بالأراضي المنتفعة بتلك الموارد، بصرف النظر عن النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى المقيدة والمنظمة لتلك الحقوق، التي هي في الغالب لا يتم التقيد بها، وبذلك، يكون قانون المياه المشار إليه آنفًا، في بعض نصوصه، جزءًا من مشكلة الصراع على المياه، بدلًا من الإسهام في حلها، لا سيما في حالة نضوب المياه الجوفية غير المتجددة، والاعتماد فقط على موارد المياه المتجددة.

فمع الاستنفاد المتوقع للمياه الجوفية غير المتجددة في المستقبل المنظور، والاعتماد فقط على مصادر المياه المتجددة، سيضطر المزارعون في المناطق الريفية إلى العودة مجددًا إلى أساليب وتقنيات البنية التقليدية الخاصة بحصاد مياه الأمطار، مثل: الري بالغمر، والسدود والبرك، والآبار الضحلة؛ لمواصلة ما أمكن من نشاط زراعي، لكن تلك العودة المرتقبة ستكون - في الغالب - لصالح من يمتلكون حقوق الانتفاع التقليدية بالمياه؛ لأن تلك الحقوق تخولهم التحكم شبه المطلق بالبنية التحتية الخاصة بحصاد مياه الأمطار، لا سيما الواقعين في بداية المجاري المائية، الذين هم قلّة من كبار ملاك الأراضي الزراعية، وذلك على حساب الغالبية من المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد النزاعات على المياه على نحو غير مسبوق، والتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، وتزايد حدة ونطاق الفقر بين سكان المناطق الريفية؛ نتيجة لخسارة نشاطهم الزراعي.

لذلك، سيضطر عدد من سكان المناطق الريفية إلى الهجرة إلى المدن؛ بسبب تردي أحوالهم المعيشية نتيجة لخسارة نشاطهم الزراعي[120]. مع أمل ضئيل للغاية في الحصول على حياة أفضل في المدن التي سيهاجرون إليها؛ نظرًا لما تشهده اليمن من تدهور اقتصادي، وانعدام فرص العمل، الذي من غير المرجح التعافي منه في المستقبل القريب، أما بقية المزارعين من كبار مُلاك الأراضي والموارد المائية، فمن المتوقع ألا يستقر بهم الحال في السيطرة على الموارد المائية المتجددة، بل سيكون في انتظارهم جولة أخرى - ربما أشد - من التنافس والنزاع على الموارد المائية، مع إمدادات المياه لسكان المدن. بالطبع نتائج هذه الجولة ستعتمد على مدى قوة وفاعلية الحكومة، ورغبتها في ضبط الأمور وتوجيهها على النحو الصحيح. ذلك ما سيتم مناقشته في الجزء التالي من البحث: التحديات المستقبلية للطلب على المياه للاستخدامات المنزلية.

كما مرّ بنا سابقًا - وفقًا لأحدث التقديرات المتوفرة للعام 2022م - يأتي الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية في الترتيب الثاني بعد الطلب الزراعي، وبنسبة تُقدَّر بحوالي 14% من إجمالي الطلب الكلي على المياه، وتلك النسبة هي في الواقع متدنية للغاية، ولا تفي حتى بالحدود الدنيا من إمدادات المياه المنزلية، وفقًا للمعايير العالمية. فمن حيث معدل نصيب الفرد السنوي في اليمن، من المياه العذبة والمتجددة، يُقدَّر حاليًا بحوالي 82 مترًا مكعبًا، وهو معدل يقل بكثير عن حد أو عتبة الندرة المطلقة المحددة بـ 500 متر مكعب في السنة، وفيما يخص نسبة السكان الذين يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية أو مصدر مُحسّن للمياه، فهي لا تتجاوز 60%. أما نسبة السكان الذين يحصلون على إمدادات المياه المدارة بأمان - وهو المعيار العالمي - فهي معدومة وبنسبة صفر بالمائة[121]. مع الإشارة إلى أن أغلب سكان المدن - بما فيهم سكان العاصمة صنعاء - باتوا منذ مدة يعتمدون، وعلى نحو متزايد، على المياه التجارية: المياه المعدنية، ومياه محطات تنقية المياه (الكوثر)، لتأمين مياه الشرب، وكذلك المياه المنقولة عبر صهاريج المياه (الوايتات) لتأمين بقية الاستخدامات المنزلية للمياه.

ومع النضوب المتوقع للمياه الجوفية غير المتجددة بحلول العام 2030م، والتحول نحو الاعتماد الكلي على موارد المياه المتجددة؛ فمن دون شك، فإن ذلك الواقع المتدهور للغاية لإمدادات المياه للاستخدامات المنزلية سيزداد تدهورًا على نحو غير مسبوق؛ ليطال مختلف أبعاد أو خصائص الأمن المائي، سواء من حيث الكمية، أم الجودة، أم سهولة الوصول، أم التكلفة المالية. فضلًا عن ذلك، لن يجري ذلك التحول المفترض بسهولة، وإنما سيترافق معه عدد من التحديات، والاضطرابات، والنزاعات المجتمعية.

فنظرًا لكون إمدادات المياه المنزلية - لا سيما في المناطق الحضرية - تعتمد بشكل شبه كلي على موارد المياه الجوفية غير المتجددة، عن طريق العديد من الآبار الأنبوبية، فمع جفاف تلك الآبار، سيكون الطلب على المياه للإمدادات المنزلية، مضطرًا تحت ضغوط حياتية ملحّة للغاية، إلى التحول نحو موارد المياه المتجددة، التي هي في الغالب ستكون في حينها - كما سبق الإيضاح - تحت سيطرة المزارعين من كبار مُلاك الأراضي، الذين سيحرصون كل الحرص على أن تكون أولوية استخدام المياه لصالح مواصلة أنشطتهم الزراعية، لإنتاج المحاصيل النقدية، وفي مقدمة ذلك زراعة القات.

في تلك الحالة، من الناحية الموضوعية والمفترضة، أن تكون الأولوية لصالح الإمدادات المنزلية، التي من المتوقع أن تستهلك الجزء الكبير من الموارد المائية المتجددة، إن لم يكن كلها، وذلك على حساب الطلب الزراعي للمياه، لكن هذا الخيار يشترط تحقيقه وجود حكومة قوية ومسيطرة، ولديها الرغبة في تغليب المصلحة العامة، أو وجود مجتمع مدني قادر على خلق توازنات مع سلطة الأطراف الأكثر نفوذًا في المناطق الريفية المسيطرة على الموارد المائية[122].

أما في حالة عدم توافر ذلك الشرط؛ فإن الأمور ستتجه نحو النزاع على المياه بين المجتمعات المحلية الريفية من جهة، وبين المجتمعات الحضرية والريفية من جهة أخرى، وفي ظل هكذا وضع، ستصبح المياه التجارية غير المأمونة هي الخيار الوحيد للوصول إلى المياه للاستخدامات المنزلية، التي ستكون باهظة التكلفة ورديئة النوعية، ولذلك، ستكون الصحة العامة للسكان في وضع هش بشكل دائم؛ بسبب تلك المياه غير المأمونة[123].

وفي ظل تلك الاحتمالات المستقبلية للأمن المائي المتدهور بشدة، هناك من يرى أن الكثير من مناطق اليمن ستتدرج في شدة تلك الأزمة المائية، لتصبح في نهاية المطاف غير صالحة للسكن، بسبب انعدام الأمن المائي بالمطلق، ولذلك، سيضطر سكان تلك المناطق إلى الهجرة الداخلية أولًا، إلى مناطق أخرى ما تزال تتوافر فيها المياه، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات السياسية والاجتماعية، بل احتمال نشوب الصراع في تلك المناطق، وفي نهاية المطاف، ربما ستكون الهجرة الخارجية القسرية إلى دول الجوار الخليجي هي الخيار الوحيد المنقذ للأرواح، من شبح ندرة المياه المطلقة المهددة للحياة[124].

وهو خيار غير مستبعد، ولا سيما أنه خيار سبق أن لجأ إليه كثير من اليمنيين في العصور القديمة، وللسبب نفسه (ندرة المياه)، التي أعقبت انهيار سد مأرب، كما تروي كُتُب التاريخ.

في ضوء ما تقدم من عرض للتحديات المستقبلية لواقع الأمن المائي: العرض مقابل الطلب؛ فإن التحديات المستقبلية لواقع إدارة الموارد المائية هي بالطبع تحديات تنظيمية وقانونية وصنع سياسات، بما يستجيب بفاعلية وكفاءة لتلك التحديات المتوقعة التي ستواجه الأمن المائي في اليمن، سواء من حيث عرض إمدادات المياه، أم من حيث الطلب على المياه لتلبية مختلف الاحتياجات، وفي مقدمة ذلك الطلب على المياه لكل من: الاستخدامات المنزلية، والاستهلاك الزراعي، وذلك في ضوء مرحلة الاستنفاد المتوقع لموارد المياه الجوفية غير المتجددة، والاقتصار فقط على إمدادات المياه المتجددة، على النحو الآتي:

تنظيميًا، على الرغم من التقدم المحرز في مجال الترتيبات المؤسسية والقانونية، التي شهدها قطاع المياه منذ نهاية منتصف العقد الأخير من القرن المنصرم وصولًا إلى منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين (1995 - 2005م). التي تجسدت بصورة رئيسة بتأسيس الهيئة العامة للموارد المائية بوصفها الجهة المسؤولة عن تخطيط وإدارة ومراقبة الموارد المائية، وكذلك تطوير وإقرار قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م، ومن بعد ذلك إنشاء وزارة المياه والبيئة في العام 2003م، التي بموجبها أصبحت الهيئة العامة للموارد المائية جزءًا من بنائها التنظيمي مع احتفاظها باختصاصاتها، وانتهى بتعديل قانون المياه السالف الذكر، وذلك بموجب القانون رقم (41) لسنة 2006م.

إلا أن ذلك التطور التنظيمي لإدارة الموارد المائية لم يكتمل ليشمل كل موارد المياه؛ إذ ظلت إدارة الري تابعة - في حينها - لوزارة الزراعة والري، أي خارج نطاق سلطة وزارة المياه والبيئة وأداتها التنفيذية (الهيئة العامة للموارد المائية)، على الرغم من قوة الصلة بين الجهتين، لا سيما أن قطاع الزراعة يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الطلب على المياه، ومن دون شك أن ذلك الانقسام في تنظيم وإدارة الموارد المائية أدى إلى تداخل في الأدوار وتضارب السياسات، ومن ثم عدم وضوح المسؤولية، بالإضافة إلى ذلك، فشلت وزارة المياه والبيئة، أو بالأحرى عجزت عن تطبيق قانون المياه المستحدث، ووضع حد للفوضى المائية والمحافظة على موارد المياه، بل استمر الاستنزاف الجائر والعشوائي للموارد المائية في تصاعد مستمر في كل محافظات الجمهورية، وذلك راجع في المقام الأول لعدم توافر الإرادة السياسية لبناء الدولة وسيادة القانون.

ومن ثم هل يمكن القول: إن الواقع الحالي لإدارة الموارد المائية قد تجاوز ذلك الاختلال التنظيمي، وبات يُبشِر بمستقبل أفضل لإدارة الموارد المائية؟ جزئيًا، يمكن القول: نعم، وإلى حدٍ ما فيما يخص البناء التنظيمي، فمن الواضح أن حكومة «التغيير والبناء»، المشكّلة حديثًا بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446هـ، أدركت ذلك الاختلال التنظيمي وما يترتب عليه من سلبيات، وقررت إصلاحه، وذلك عن طريق إلغاء وزارة المياه والبيئة، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة والري لتصبح «وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية»، وإدراج الهيئة العامة للموارد المائية - التي تغير اسمها إلى «الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية» - ضمن هيكل تلك الوزارة، وتحديدًا في إطار«قطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية»[125].

وفي هذا السياق، أوضح وكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس عبد الكريم السفياني، أنه بموجب ذلك التطور التنظيمي، تم توحيد قطاع المياه، بما في ذلك مكون الري، بالإضافة إلى المنشآت المائية، ضمن سلطة واحدة، هي سلطة الهيئة بحلتها الجديدة، وبذلك، أصبحت الهيئة هي الجهة المخولة بمراقبة مصادر المياه كمًا ونوعًا، والتخطيط لإدارة المياه وفقًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تضمن تحقيق الأمن المائي، الذي يُعدّ المحور الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي[126].

أما من الناحية العملية، من حيث السيطرة على المحافظة على الموارد المائية والحد من الحفر العشوائي والاستنزاف المفرط الذي تتعرض له، فطبقًا لبعض الآراء والتقارير، فإن الإجراءات الأخيرة المتبعة في الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، لا تشكل حلًا لما تعانيه الموارد الجوفية من استنزاف مفرط، بل تضاعف من المشكلة؛ نظرًا لعدم تكامل سياساتها وإجراءاتها مع نظم الري الحديثة، التي تقلل من الحاجة إلى حفر آبار جديدة[127].

وفي السياق ذاته، ذكر تقرير صحفي لصحيفة «اليمن الزراعية»، التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن قانون المياه - بحسب آراء خبراء ومختصين - ما زال حبيس الأدراج دون تفعيل، بدليل أن الحفر العشوائي للآبار ما زال يزداد يومًا بعد آخر في كل محافظات الجمهورية، لا سيما في حوض صنعاء، الذي وصل فيه عمق بعض الآبار إلى 1,200 متر، وأن معظم المخزون المائي للحوض يُستنزف لصالح مواصلة زراعة القات، على حساب المنتجات الزراعية الأخرى؛ الأمر الذي اضطر معه عدد من المزارعين إلى التخلي عن أنشطتهم الزراعية والبحث عن سُبل أخرى لتوفير لقمة العيش[128].

وذلك يعني أن الأمور ما تزال تمضي قُدمًا، وبخطى ربما أسرع من السابق، في استنفاد ما تبقى من رصيد مائي، في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة وصولًا إلى نضوبها الوشيك بحسب ما هو متوقع، وبذلك، سيجري توديع مرحلة «الطفرة المائية» التي شهدها اليمن طوال العقود الماضية، والعودة مجددًا - وعلى نحو إجباري - لمرحلة التوازن التقليدي للأمن المائي، التي سينخفض فيها الطلب على المياه ليتساوى مع العرض المتاح من موارد المياه المتجددة فقط، والمتجسدة بجريان الوديان وكميات المياه المتاحة من التغذية المباشرة للمياه الجوفية، إضافة إلى ما يمكن استغلاله مباشرةً من مياه الأمطار[129].

تلك العودة المرتقبة - التي ربما باتت وشيكة - للاعتماد فقط على موارد المياه المتجددة، المشار إليها آنفًا، لتلبية مختلف الاحتياجات المائية، من غير المتصوَّر أنها ستجري بسلاسة، وإنما ستفرض على إدارة الموارد المائية تحديات كثيرة وكبيرة في سبيل الاستعداد لتلك المرحلة والتكيّف معها من جهة، والانعكاسات السلبية والخطيرة المحتملة على واقع الطلب الحالي للمياه - المتدهور أساسًا - من جهة أخرى، ولا سيما الطلب على المياه لكل من: الاحتياجات المنزلية، والاستهلاك الزراعي. وهي تحديات ذات طبيعة قانونية وصنع سياسات مستجيبة لتلك التحديات والانعكاسات المحتملة، سيتم التطرق لها حالًا:

من الناحية القانونية، على الرغم من أن تطوير وإقرار قانون المياه، المشار إليه سابقًا وتعديلاته، يُعدّ - من حيث المبدأ - خطوة متقدمة وإيجابية في سبيل حوكمة حق المياه، بل غير مسبوقة في تاريخ اليمن المعاصر، إلا أن ذلك القانون - الذي لم يُختبر بعد على أرض الواقع، على الأقل من حيث التطبيق الجدي - يعاني بعضًا من العيوب، التي يمكن تركيز أبرزها في جانبين اثنين، هما، الجانب الأول: القصور في تحقيق المساواة والعدالة فيما يخص حقوق المياه، والجانب الثاني: هو عدم الوضوح في تخصيص وتوزيع موارد المياه بين الإمدادات المنزلية والاستهلاك الزراعي، وكلا الجانبين معًا، يُعدّان حاليًا من أبرز الأسباب المثيرة للنزاعات على المياه، وسيزداد تأثيرهما في تأجيج تلك النزاعات، وعلى نحو أكبر في الشدة، وأوسع في النطاق، بتزايد شدة الندرة المائية المطلقة، لا سيما بعد نفاد المياه الجوفية غير المتجددة، والعودة المحتملة للاعتماد فقط على موارد المياه المتجددة.

فمن حيث حقوق المياه، أخذ القانون - كما سبق الإيضاح - بـ «حقوق الانتفاع التقليدية»، التي تشير إلى مختلف القواعد والأعراف الاجتماعية والدينية، المتوارثة منذ زمن طويل، لاكتساب حقوق المياه والانتفاع بها، على الرغم من أن بعضًا من تلك القواعد والأعراف، لم تعد تتلاءم مع حوكمة المياه في السياق المعاصر، وتحابي بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى، وقد سبق الإشارة إلى بعض من تلك القواعد، على سبيل المثال لا الحصر.

لذلك، ينبغي على إدارة الموارد المائية إعادة النظر في تلك الحقوق، وتعديلها بما يتفق والمعطيات التقنية الحديثة ذات العلاقة باستغلال موارد المياه وإدارتها، بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة في الوصول إلى حق المياه لمختلف الأطراف، مع مراعاة التشدد في تطبيق القيود القانونية والتنظيمية المرتبطة بتلك الحقوق (حقوق الانتفاع التقليدية) بعد تعديلها؛ لكيلا تتحول إلى نوع من الخصخصة غير المباشرة لموارد المياه، كما هو قائم حاليًا إلى حدٍّ ما.

وتلك مسألة تتعارض بوضوح مع الدستور؛ لأن الموارد المائية بصورة عامة هي - من حيث المبدأ - موارد طبيعية سيادية[130]، ومن ثم فإن التهاون أو التقصير في هذا الجانب سيترتب عليه - على نحو متزايد - تحديات إزاء قدرات أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية، على إعادة توجيه استخدامات المياه وفقًا للأولويات التي تقتضيها المصلحة العامة[131].